叶坚:石鲁意象思维中的生活启动 | 徐华水墨专栏 | 美枢

▌本期嘉宾:叶坚

▌叶坚

几年前,由于要撰写关于石鲁先生的文章,期间遇到很多困惑和问题,我会常去请教叶坚先生,一来二往,便和先生成了无话不谈好友。叶坚先生为西安美术学院(当时的中国人民解放军西北军政大学艺术学院)首届学员。叶坚先生作为一名理论家、画家、作为“长安画派”的历史见证人,在业界备受尊崇。1960年,他开始与长安画派创始人石鲁、赵望云、何海霞等人交往,并参与长安画派国画创作及理论研究。关于石鲁、关于长安画派的一些文章就出自他的手,他是大家公认的石鲁研究专家。石鲁创作《东方欲晓》《节近中秋》《月下苏州》等作品,他都能帮助我们从绘画思想、方法、语言、绘画意境上讲出个道理来,很多创作缘起和中间变故他都了如指掌。画家要生活、要生存,但真正的艺术家一定要给自己一个高的要求才行,绘画创作重在“意”上,意到了其他都会跟着走,如果没有意,技巧再高也是无味的。叶坚先生有着超强的记忆力和表达力。

1972年,石鲁为其创作的《集画册页》,叶坚先生随后撰写的《丹青普——忆石鲁同志教我学艺片段》。叶坚先生通过文字记录下了石鲁创作这套册页的全过程,文章有叶坚先生创作过程中的困惑,也有他给石鲁出的创作难题,但在石鲁先生这里都不是问题,每一幅绝妙的创作,都凝结艺术家思想和智慧,为后来的研究者留下了珍贵的图文史料,我将其称之为二十世纪一部珍贵的文字“纪录片”。

如今,叶坚先生虽已是耄耋之年,但他依旧坚持读书写作。一本名为《我与石鲁》的专着近日完稿,让我们共同期待吧。

——徐华

▌《集画叶坚存》册页封面

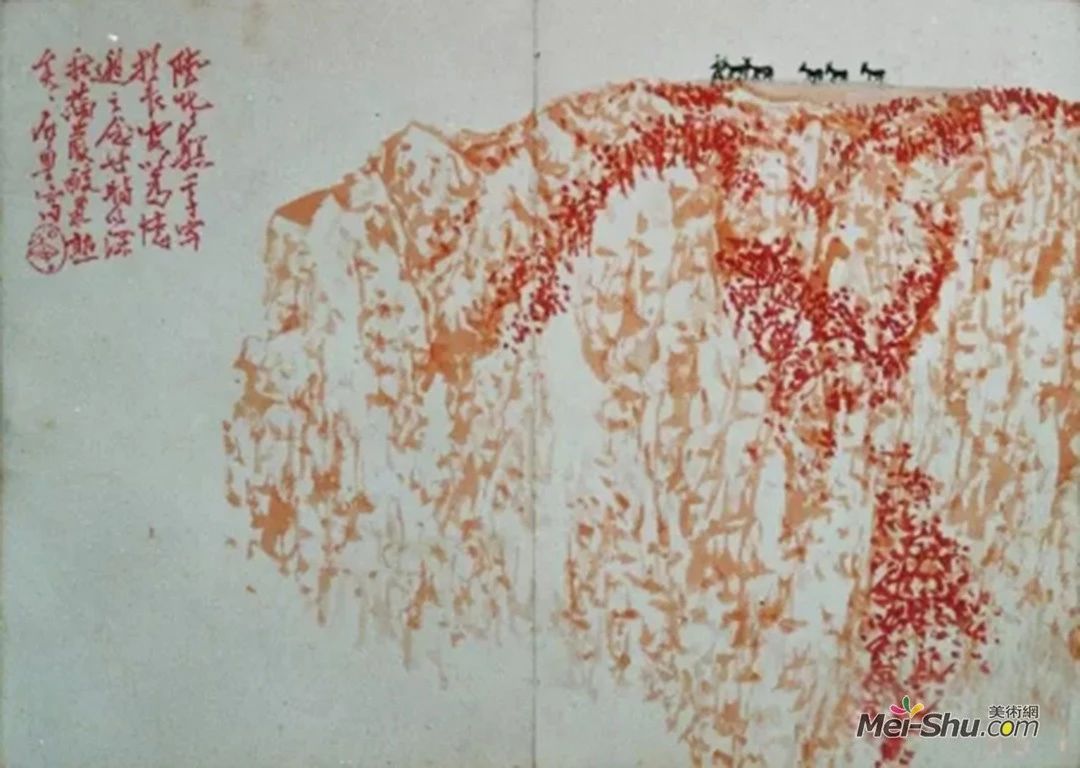

▌石鲁作品《陕北夕照》1972年

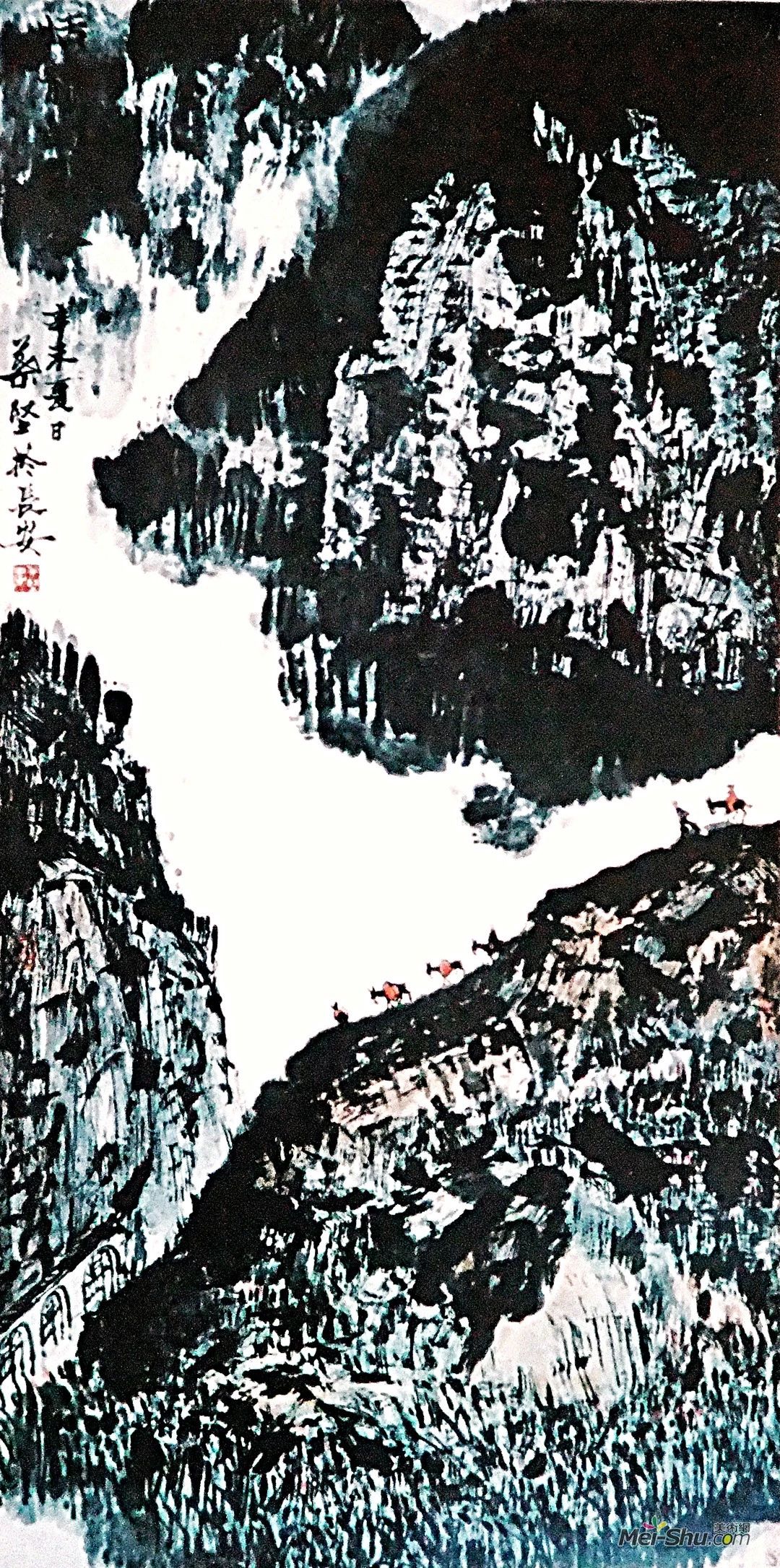

▌石鲁作品《喜看春忙》1972年

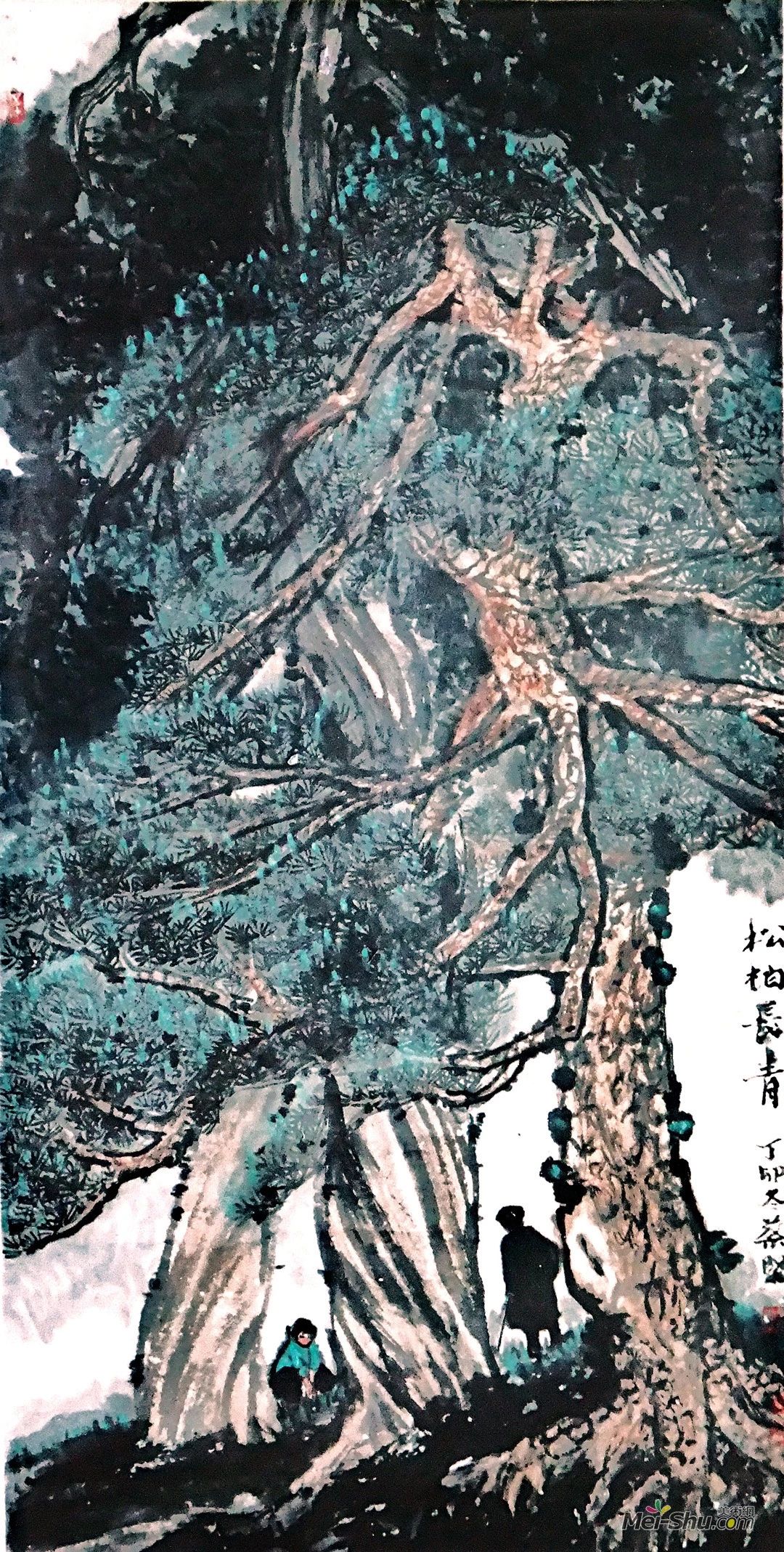

▌石鲁作品《粉黛》1972年

▌石鲁作品《华山之雄也》1972年

叶坚,1932年出生于陕西蓝田县,又名叶仁义,号野老,笔名秦玉、烨谏、胡侃等。早年毕业于西安美术学院。现为中国美术家协会会员,中国国家博物馆“石鲁艺术研究中心”特聘研究员。曾任陕西省美术家协会常务理事、漫画艺委会副主任、美术理论研究会会长,陕西省新闻漫画研究会理事长等职。

1950年10月起,在群众日报社、陕西日报社从事新闻美术编采工作,任美术组长和主人编辑。擅长漫画、国画和美术评论。曾师从石鲁、赵望云、何海霞诸大家,长期参与长安画派国画创作的理论研究与实践活动,绘画作品多次在全国美展获奖。发表论文作品《石鲁与长安画派》、《砚边纪实》等,并出版专着《石鲁艺术文集》、《叶坚国画精品集》等。其绘画作品意境清新,笔墨老辣,生活气息浓郁,人文内涵丰富,风格质朴浑厚,具有强烈的民族意蕴和时代感。

▾

石鲁意象思维中的生活启动性

文/叶坚

1

人们一般把思维科学分为两大类:一曰逻辑思维;一曰形象思维。前者属于科学型,后者属于艺术型,两者互不干扰。这种分法是否符合实际,是否真有道理,我曾请教过石鲁大师,他反问我:“难道逻辑思维中完全没有形象吗?形象思维中,完全没有逻辑吗?不要这样搞形而上学。不能把两者截然分开。有时候是完全混在一起的。特别是在艺术创作的构思过程中,是互为补充,互相推动的。因为生活本身是一个整体,既有形象性,又有逻辑性。艺术就是反映生活本质的,生活本质是有规律的、有逻辑的。反映生活的艺术本身也是有规律、有逻辑的,怎么能仅仅是个形象思维呢?难道形象思维没有任何逻辑性?”不难看出,他不同意将两者截然分开。要在两者的互相结合,在天地人的高层融合中,建立自己的艺术思维体系。有一段精彩的题词,可以概括他的这一思想。

“画贵神质,人为精英,物动气流,皆为物之精神。故画之笔墨无不为精神所贯,此为中国艺术通理也。”(1972年题词)

这里说的“精神”,既包括自然万物,也包括画家与作品自身;既包括客观生活物象,又包括画家主观意象,均统一在画家作品之中。因此,这样的作品,既是形象思维的结果,也是逻辑思维的结果。因此,石鲁还有两句铭言:“生活为我出新意,我为生活传精神。‘’“我为画之神也。有物无我不足以通理想,有我无物不足以达真实,故二者当作辩证观。”

所以,石鲁的艺术思维特点,首先立足于天人合一、主客合一,借物象以现精神的唯物辩证观点上。既含形象,又含逻辑;既表现自己对生活的主观感受与体验,又表现大千世界和人生的本质性运动规律。站在这个综览社会与艺术的制高点上,就会发觉许多所谓的重大的艺术争议问题,实际上只不过是些钻不同的牛角尖而已。比如,“自我表现论”者,力争把自己从大自然和社会生活的联系中剥裂出来,躲到一个真空器皿中,表现“赤裸裸的本能”,大概也和卫生知识展览中,放在真空药水瓶里的各种怪胎婴儿形象差不多,本能无误只是缺乏精神和美感。“机械反映论”者,又力争泯灭自身的创造灵性,把自己完全变成别人手中的镜子,只能映射客观物象表面的一鳞半瓜,很难反映生活的内在精神与弊端,还不如X光镜和红外线摄像机。

我们看看石鲁是怎样感受、回忆和表现华山这个雄奇险峻的自然客体的。在《华峰之雄矣》上,石鲁题词道:

“华岳天高月色斜,横眉冷眼镇雄峡。古有千丈之铁梯,登天而笑走,东观沧海之波涛,西有横绝天穹之峨标,登苍龙而上高峰,仰观宇宙之无极,顿觉胸高而气爽无琐乎。宏观是谓之伟也,莫若华峰之雄矣。吾久居长安,登岳而后止焉,写之以为乐也。”

▌石鲁 唐仁义 叶坚 赵西庆 (图片由叶坚提供)

▌叶坚

这幅画是1971年9月后石鲁被“文革”残酷批斗迫害,二次从精神病院治疗之后,囚于家中斗室,应朋友之嘱而作的。他是为如实表现华山吗?非也。他是要表现自我潜意识吗? 亦非也。他更不是要表现“文化大革命”的什么胜利。我认为他的主要意旨,是借华岳的雄奇景象,表现自己心目中的一种崇高人格力量;表现一种“心怀日月,气撼山河”的浩荡乐观精神;表现一种对“四人帮”丑类不屑一顾的蔑视态度;表现一种天人合一的永恒生命力。这一类要表现的精神力量,自始至终,都没有离开过华岳这个特殊的自然物象的某种有别于其它物象的突出特点。如果说是个很低的山,那就难以产生“仰视宇宙之无极”的联想。如果没有“文革”中的丑类迫害,没有自身的抗争精神,也不会对华山产生“华岳天高月色斜,横眉冷眼镇雄峡”的意象。“横眉冷眼镇雄峡”显然是从鲁迅“横眉冷对千夫指”句中引申而来的。以华岳威镇雄峡,实属借喻,逻辑上是合理的,华山自然无眉无眼,更谈不上所谓“横”与“冷”,“横眉冷眼”显然是石鲁将华山拟人化了,或者是石鲁把自己华岳化、对象化了。而如果华山并无险奇峥嵘的特点,比如像西湖那样的优雅,像苏州园林那样俏秀,你用“横眉冷眼镇雄峡”去形容,怎么逻辑上都是不通的,谁也不会相信的。如果有人把苏轼的“欲把西湖比西子,浓妆谈抹总相宜”的诗句,改成“欲把华山比西子,浓妆谈抹总相宜”,题到华山图上,同样不合逻辑,谁也不会引起共鸣。在这种时候,你能把形象思维和逻辑思维断然分开么?

即使作者由于具体社会处境不同,在某种特定环境下的主观感受、心境状况、思想情绪不同,对于同一客观对象也会产生很不相同的审美意象和观念的,尽管从总体看都是表现作者同样的内在生命力量本质。我们再看看石鲁1961年处于事业蓬勃发展顺境时画的华山,他突出表现了山巅几棵苍劲浓郁的华山松,题诗是:“吾爱华山松,高高且重重。龙掌巨灵石,铁臂撼雷风。参天迎朝日,岁岁耐寒冬,坚贞而正直,郁勃复葱茏,直立高山顶,不移粪土中。青青长挺秀,老壮更精忠。‘’不难看出,这不仅只是在为华山松写照,更重要的是在通过华山松的某些自然特点,在赞颂石鲁心目中的老壮革命英雄,也是在表白自己的崇高信念与审美追求。与前述的那幅, 巜华岳之雄矣))相比较,雄犟的精神和内在生命力是相通的,但意象思维上,或者说审美观念上差别却是明显的。前者有凌厉愤慨丶苦中作乐的悲壮色彩,术术后者则象一首气吞山河的雄壮进行曲。其所以然者,生活境遇不同而已。这也是合乎逻辑的。那里还有完全脱离生活具体境遇,脱离人群的纯粹发自动物本能旳意象思维和艺术创造呢?这种想法本身,就不符合艺术产生与发展的客观逻辑。

艺术是一种人类社会化的文化形态,而不是动物生理本1能留下的某些印记。如蚯蚓在泥沙地上爬过留下的弯曲线条那样,是用不着什么逻辑思维和形象思维的,更不会产生什么意象思维活动。

▌叶坚作品《毛主席故居枣园》

▌叶坚作品《初春王家坪》

2

“意象”简单地说,就是存在于人们思想意念中的形象,或者说是伴随形象而产生和发展着的意念、意思、意识等,它在对象化、物质化之前,仅仅存在于各个人的头脑里,别人是无法知晓的,自己也是朦胧的。只有变成相应的语言、符号、声音、动作,才能传导给他人,自己也才能获得相对的清晰性。不依附于任何可感知形象的思想观念、意识、概念,比如政治、民主、奋斗、理论、传统等等概括出来的概念,已经剥掉了一切个别的可感知因素。而“意象”中的“意”是一刻也脱离不了可感知的个别因素的,不管它是一根线条,一个几何图形,或者是一棵树,一个人,一匹马,一颗星星,一只麻雀,一朵玫瑰,一团篝火,一支歌,一条小溪… …。由这些个别的可感知的具体形象,引起人们某种欲望、期盼和联想,在头脑里形成某种思想、情感、情绪、意图、意念和审美观念,在特定的条件下,寻找某些物质材料将这些头脑里的东西转化为客观的对象化的东西,其中符合审美要求的,就可成为艺术品,不符合要求的,就算不上艺术品。因此,意象思维活动,不是艺术家所独有,而是智力正常人都具有,带有人类的本能性。也因此,并不是所有能进行意象思维活动的人都是艺术家。做气功,需要意象活动,比如在意识中要想到天是模模煳煳的天,地是模模煳煳的地,一条白露浮中间… …,这只是为了集中注意力,使全身放松,以便调节体内各种生理机制,并不是在进行艺术创作活动。搞科学发明,也需要意象思维活动,老鹰为什么会在天空中自由自在翱翔,人是否也可以在天空中飞翔?蒸汽可以将水壶盖子掀翻,蒸汽也可以拉动火车厢奔跑,… …这也不是艺术创作活动。山村老妇烧香拜佛,纹身画符,求子求福,消灾免罪的意愿,在她们的脑海里,也都有具体的偶像在,当然,这更不是艺术创作活动了。“意象”并不是个过分神秘的概念。

但是,对于艺术家来说,意象思维能力的大小、强弱却是至关重要的;他要有超乎一般人许多倍的意象思维能力和经验,不然,很难创作出超凡脱俗的艺术作品。石鲁是大家公认的有卓越创造才能的艺术家。他成功的秘密之一,就是意象思维能力特别强,特别活跃,特别具有科学性,除了超人的天资(生理机制)外,科学地积累感受经验和创作经验是关键的环节。

▌叶坚作品《耕罢》

▌叶坚作品《归路》

经验之一,直接观察、感受生活,是触发和增强意象思维活动的燃点,没有这种观察和感受,意象之火燃烧不起来。因此,他一再强调说:

“画无生活若加工无原料,生活枯竭,画必凋败。”

“凡物之形、质、动、静、神情、姿态,若不能活动于心中,则不足以言画。”

“饱餐生活当贪而无厌,咀嚼生活当细而不烦。”

“置身于生活斗争之外者,艺术之智慧与灵感不会降临在冰冷之头上。”

“生活不仅供养艺术之原料,是创作之源泉,思想之燃料,更当是陶冶我之熔炉。画者不经过生活锤炼,岂能去锤炼艺术。”

“观察生活洞悉物理,既要冷观、静观,更要热观、动观。要直观,亦要默观。”

这些论点似乎是有些“老生常谈”。后来有些谈论石鲁艺术的文章,就有意避开他的这些论点,而把他的创作源泉归结为“勇于自我表现”,或“要强烈地表现自我”,好像一个艺术家只要有“自我”,一生下来就关到一个与世隔绝的小房子,也会创作出高超艺术作品似的。这显然不是石鲁的真实艺术成就之路,而是一种对石鲁的扭曲。

从这些观点看,我们可否将石鲁的艺术形象创作程序表达为一个简单地公式:

生物现象——主观意象——艺术形象

这三部分是缺一不可的,也是不能互相等同与替代的,但它们是相互对接和互相渗化的。如果没有对生活现象的充分观察,感受,积累,主观意象无从产生和演化。而无主观意象的形成(所谓“心画”是也),艺术形象也无从产生。如果没有主观意象阶段,直接把生活现象复制成所谓艺术形象,这用物理的手段有时也能做到,比如机械摄影,模型,标本等,但那并不是严格意义上的“艺术形象”。因为我们说的艺术形象,不仅是物理活动的产物,更重要的是人们心理活动的显现,又要作用于他人的心理活动。而“主观意象”阶段,正是艺术家的主观心理与客观物象撞击、融合,演化的复杂过程和结果。至于把这个演化结果如何通过物理手段(笔、墨、纸、砚、泥巴、石膏、金属、管、弦、锣、鼓、摄影、录像、服装、道具等等)变成艺术形象,当然还需要复杂技术性处理,不掌握这种技术,意象还只能是浮现于艺术家主观脑际的虚幻东西。而如果没有“意象”中的“意”,只有某种物理性的技巧,也不会产生有生命力的艺术形象。这种“死象”倒不如生活中的“活象”有价值。正因为如此,石鲁把观察、体验、摄取、积累生活现象看得那么重要。不然,他的艺术生命也会“凋败”的。

▌叶坚作品《华岳山》

▌叶坚作品《夏日》

我们且看看石鲁《南泥湾途中》是怎样产生的吧:

“1942年陕甘宁边区军民大生产时,我在西北文艺工作团搞美工。我们曾到南泥湾去给359旅的指战员慰问演出新秧歌剧《兄妹开荒》、《十二把镰刀》等,在与战士们共同生活、劳动中他们开荒种地时那种艰苦奋斗、健康乐观的革命精神,深深感动了我。南泥湾山林中苍茫、茂密雄浑的气势,也给我留下难忘的印象。但当时并没有想到将来要搞成什么样的山水画。1961年秋,正值国家经济暂时困难的时候,我第二次去南泥湾,看到途中的景色,比二十年前更加苍郁、雄厚、旷达,稻田散发着谷香,在宁静中,我仿佛又听到当年开荒时战士的歌声,笑声和镢铣的撞击声。我想到我们用劳动的双手征服荒山,克服了困难,今天的暂时困难,用同样的革命精神,也是能够克服的,理想中的美好明天一定会实现的。这时,《南泥湾途中》的雏形(即意象—笔者)已隐隐浮现出来。我也画了一些山林写生,将当时的具体感受记录下来,但如果仅仅将这些写生放大,加工,不仅不会给别人更深的印象,也无法表达自己丰富的感受和宽阔的联想;我如果不把自己对昨天生活的回忆和对未来美好生活的向往之情,通过可视的形象传达给别人,以引起共鸣,那也只不过是写生而已。所以,我大胆地依据昨天生活印象,将骑马,扛镢,涉水前进的开荒战士,处理在今天又具体感受过的南泥湾幽深、苍茫的环境中。因为我要表达的主题思想,是勇于克服困难才能取得胜利的精神,所以没有着意去描绘碧绿的稻田,遍地的牛羊,图解“陕北好江南”歌词内容。但是,我却要着意在笔墨刚柔、疏密、浓淡、虚实的变幻中,在战士形象的聚散、动势中,尽量形成陕北民歌的节奏和旋律,使幽深中见明快,苍茫中含悠扬,淳朴中出奇巧。我想使人不仅沉浸于对过去岁月的回忆,对眼前生活的思索,还想引导人们对未来生活的憧憬。优美,健康的情操,会使生活变得更加有意义”。

试想,如果没有这么丰富的生活体验,这么崇高的审美理想,这么仔细的形象积累,这么炽热的感情,能形成这样深邃的意象吗?能产生这样清新的作品吗?不可能!是生活感受启动了他的创作激情和意象思维。

《宝塔葵花》是大家熟悉的一幅意境别致的作品(开始在《陕西日报》发表时题为《八月的延安》)。它的意象也不是凭空而来的。1956年冬天,他曾画过一幅写生性的《延安宝塔》,那时宝塔周围环境比较荒秃,写生的态度也十分冷静,可谓道地如实描写;不仅表现技法没有传统的经验,就是为什么而画,也没有自己的经验。他回想起1940年第一次带着满脚的血泡进入延安看宝塔山时,激动得连脚痛都忘掉了。1948年延安光复后,他又回去看望了宝塔。新中国成立后,他又回延安看了一次,每次都很激动。一直都想找到一个适当的角度表现这种追求革命在感情上的体验。1961年秋,他又去延安,从飞机场上偶然回头一瞥,透过一排排向日葵,看到了宝塔,觉得多次积下的感情,好像一下子找到了一句表达的语言。回西安后,很快创作了这幅《宝塔葵花》。要表达的感情积淀了二十年,但具体创作的启动因素,却是“回头一瞥”,透过向日葵丛看到的宝塔物象。没有这个特定物象的刺激(启动),这个特定的意象难以产生。石鲁深有体会地说:“一幅画的动人,我想不完全是从不同角度获得的启示,而是“我”和“物”得到一致,所以我觉得不光熟悉对象还要记住(或保持)自己当时的感受和感情。”“我”与“物”的一致,也就是主观感情与客观物象的融合丶演变而产生的“意象”,它与客观物象的原貌有质的差别。它既是客观物象的感情化、人格化;又是主观感情的物象化,符号化。只有先形成这样的“意象”才有可能通过物质材料转化为艺术形象。意象思维能力的强弱,直接影响着艺术形象审美价值的高低。所以,中国传统美学一直强调“意在笔先”,“神与物游”,而反对“闭门造车”和“依样葫芦”。

▌叶坚作品《家住桃花溪》

▌叶坚作品《农家新庄子》

3

石鲁在强调生活是艺术创作源泉的时候,并没有把艺术作为生活的机械翻版,而强调了艺术家主观感情对生活客观物象的溶解与再造,即艺术家在脑海里形成意象的能力。他把这种能力称为艺术的“内功”。这种“内功”包含着极为复杂的内容。艺术家品位的高低,成就的大小,都与这种“内功”的深浅有关。他说:“画家以生活为营养,生活藉画以显精神。画者当吃进生活然后吐出艺术,若牛吃草而产乳也。从生活到艺术自有一番内功,非以模拟为能、如实为真。盖如实之实,小实也。模仿之能,小能也。而艺术之为艺,乃在大真大实、至情至感上分高下、深浅、邪正矣。”

石鲁对这种“内功”作了比较具体的阐述。他说,新的艺术形式的出现,就是艺术的变革。但对艺术变革起推动作用的因素是什么呢?重要方面之一,就是个人主观对生活的独特感受。因为外因总是通过内因而起作用的。比方说森林很茂密,我还无法表现,因为茂密还不是具体的。而要我所感觉到的独特茂密,比如说它有如五彩的云朵或别的东西,那么就比较容易去抓生活中的艺术形象了。这种迁想妙得,并不是就森林画森林,而要借喻其他形象,这就要想得多。他说:“这种酝酿,不妨叫做艺术上的内功。这种内功就是艺术思维的进程,它要吸收许多东西来练,直到在我冥冥的感觉中若存一幅画的时候,就能够凝神聚思,一挥而就了,否则创作是不自由的。”表现技巧称为“外功”,要把“内功”形成的“意象”表现出来,就必须要加上“外功”,但是这种“外功”还要受“内功”的支配。我想在这里把“外功”放下不说,只把石鲁所说的“内功”,即意象思维的诸多因素运作过程简要分述一下。

(1)画家对生活物象的感受主要靠视觉器官,但其他的感觉器官,如听觉(耳朵),嗅觉(鼻子),味觉(舌头),触觉(皮肤)等,都得处于开放(运作)状态。而在处于综合反应地位的心理机制,也必须趋于活泼、专注状态。不然,这种感受的范围与深度就会相当有限。有人认为,绘画、雕塑只是眼睛的事,看见什么画什么,看不见的东西连想也不想,好像关了快门的照相机,停止了任何映像活动。石鲁不同意这样的看法。他在《谈感受》札记中说:

有人问曰:造型艺术之感受,是否以诉诸于直接的视觉现象为基础?

余笑曰:造型艺术固为视觉的艺术,不单指可视的形象表现,或以直接视觉为感受的重要方面,那无异画家的视觉只限于照相机式的被动作用。画家的视觉感受,既可以是当时、当地的真人真景,也可以是过去的,遥远的视觉的回忆与想象。所以,画家超越于照相机,而且具有想象联想的思维活动。而且他不仅仅是用眼睛看看,也要用耳朵听听,用鼻子嗅嗅,所以视觉艺术不能只限于可视。因为就感受的“受”来说,所有的感觉器官都在起一定的作用。半夜三更,听到骆驼的铃声,可以唤起一幅远旅的晨曲图。也像音乐家可以从皎洁的月光下获得月亮的声音,如流水的淙淙,如心之跳动。诗人称“红杏枝头春意闹”,春居然有“闹”声,画家为什么只能用眼睛呢?我明明在田野里唿吸到稻麦的清香,沁入肺腑,当然表现时不能在画纸上洒香水,然而,“踏花归来马蹄香”不是也称画题吗?还有《深山藏古寺》,米勒的《晚祷》、《荷锄的男子》,总可使人领略到画的香气,钟声,微微的气喘声,甚至祈祷者的心亦好像在跳动呢!这看不见呀,岂不说得太玄乎其玄?虽“视而不见”,“听而不闻”,妙在于心领神会也。

石鲁这里说的“神会”就包含有“聚精会神”,“意趋神往”的意思。所以他又说:

神通乎声,则风荡于草木,波涛吼于江河,鸟鸣于花丛林间。

神通乎味,则树林散出清香,人体散发出汗气。

神通乎形,则诸形皆象。高山有如人,人亦有如狗,狗亦类乎人者,如此之变,乃神在其间,一以贯之。否则,不动之于动,形之于声,声之于色,色之于味,则互不通气矣。气不通,则神将焉附,绘画何以思想,音乐何言形象!… …

五官灵不灵,问题还在于使用与否,最根本的还在于心。如果普通人感情的电源都透不过麻木的心肠,即有感受之门又有何用呢?

▌叶坚作品《秦岭途中》

▌叶坚作品《秦岭》

只有趋心、神通、气畅,各种感觉器官互相联动,艺术家才能对生活物象有个整体的感受。才能在内心里储备起来,形成活生生的创作意象。把这种意象转换成艺术形象,才会使他人欣赏艺术的时候,得到对生活的整体认识。

(2)画家对生活物象感受程度的深浅、多少,取决于画家情感倾向的强弱。同时,画家的情感倾向,又会受到生活物象运动的影响而起变化。当人们钟爱、热恋一种对象的时候,就会体察得特别精细,感到对象的一切都是美的,几乎发现不了它的任何缺陷。而当人憎恨、厌恶一种对象的时候,又会感到对象一无是处,连一些美的因素也会看成丑的。同时,随着人们功利目的和欲望的变化,原来视为丑的,会转变为美的,原来视为美的又会转变为丑的。还有当初认为无所谓、不值一顾的物象,在它不断重复出现或以集束化形式出现的时候,人们也会由不在意转变为非常注意,引起强烈的情感反应,从而在脑海里留下强烈的印象。这一切都会在意象形成的过程中出现对客观物象的变异,有的强化了,有的淡化了,有的变形了。意象比起物象来,最大的差别,就在于无不渗透着艺术家个人的感情倾向。因此,石鲁说,“感情是唤起生活的真金”,“情之所至,金石为开,情之所钟,可以惊天地而动鬼神”。“感情冷漠者、自私者、狭隘者、干瘪者,不会在生活中发热,没有热,不能发光。以感情之热发生活之光,一份热发一份光。以小本求大利是投机的侥幸心理,虚假的艺术只不过是印着装饰纹样的纸币,而质朴的艺术则往往是更有真情实感的。”人们之所以说“感情是艺术的血肉”,就因为构成艺术形象基础的意象,无不凝结着作者某种感情;是经过感情改造过的与生活物象有对应关系的重构形象。没有任何感情注入的意象是不存在的。

石鲁1960年根据一位学生感受的草稿改画成的《夜店》水墨画,淡墨淋漓,苍茫夜色,朦胧中现出一家带几分温暖感的乡间客店,给人以淳朴,舒畅的美感,不能说这就是那个具体客店环境的如实反映;实际的小店环境,还有许多使人感到杂乱、简陋、不怎么整洁的东西,空气中还飘散着牲畜类粪便发酵的臭味。但为什么在石鲁的意向中,却变得如此美妙呢?关键在于作者当时所产生的特殊审美感情。石鲁自己在《谈感受》的札记中说:

《夜店》之所以有温暖的情趣,是因为旅客长途跋涉后所得到的归宿,店虽不大,其味无穷。普通人所能得到的精神满足,画家也能感受到,而且把这种普通的感受,朴素地体现在画面的时候,观者凭经验会从心眼里唤起消失了的温暖感。问题不是叫观众去美化简陋的、甚至是肮脏的夜店本身,而是在引起观众自我感情的升华。因为高尚的情操,并不是物质生活的享受与刺激的分泌物。… …而是把事物的意义和真挚的感情看得比实际生活高而更高。

▌叶坚作品《日出》

▌叶坚作品《竟长山岩中》

面对同一生活物象,人们的感情反应是多种多样的,但也有互相贯通之处。感情有相对稳定的一面,也有不断变化的一面,这种变化不取决于主观的愿望,而是社会实践的产物。因此,由生活物象启动起来的饱含感情色彩的意象是千变万化的,无穷无尽的。它比生活物象本身更重要复杂得多,这也是艺术形象应该丰富多彩的基础。谁又能规定出几个固定的模式呢?

(3)画家在感受到生活物象启动而进入意象思维阶段后,是离不开溶解、回忆、联想和想象等内心活动的。

溶解,是对当时刺激感官的物象进行分析、分解、理解其所以然,删冗存真,留下与感情能融合的东西,储备起来。

回忆,是将与当时感受有连带关系的、以往的形象记忆与情绪记忆复现出来。

联想,是从当时感受的某些方面出发,由此及彼,由正及反,进行远距离的印象思索、想象,伴随逻辑思维规律,进行形象化的推演,超生活物象的虚构、假设、重构的某种尚未存在过的形象。

所有这些内心意象思维活动,都具有超时空,超物质及虚构、朦胧、不固定的特点。一旦变成固定性的存在,那就是作品了。这时,此一意象过程就算结束了。当然这个作品,又可以引起观赏者另一次意象思维过程。作者也可以从这一过程的结束而开始与此有关的另一个意象思维过程,而产生另一件作品。但两者是不会完全重复的。因为感情是不会完全相同的重复。许多画家不愿意完全一样地复制自己的作品,觉得那是一种精神感情的折磨,他宁愿重新画自己的新意象。道理也在于此。

我们再看看石鲁是怎样进行这些溶解回忆,联想与想象思维活动的。

他在攀登华山的时候,是这样展开想象翅膀的:“爬到华山之巅,确实会感到自我心胸为之一阔,自己也觉得高大雄伟了。华山,不外是石崖顶上有苍松,远眺是一码平畴的秦川,蜿蜿蜒蜒的河流,再有的是日出于东,月出于西。就是这些无机的有机的形体,人们赋予多少言词啊!有的引为避世绝地,有的引为雄心考验,都各自在石崖上留下不同时代、不同感情的斧凿痕,好像要把有限的生命附着在一个永恒的博大的自然身躯上,好让那些感情凝固成石崖一样,于是古往今来,都好像有各种新的、旧的感情的管子布置在山巅似的。从山下穿过千尺幢,百尺峡,上天梯,苍龙岭,而上仰天池,啊!真的感到雄伟了,好像自我和人们都籍华山之高而高了。我们如同群峰和松林般的挺拔无畏。也许是立足点高,想象的翅膀就飞得远吧。否则,为什么可以产生通向天安门观礼台的感觉哩!”伟岸、挺拔的感受,使他的意象中变成群峰和松林,更好像看见华山通向天安门观礼台的道路,这在生活物象中是决不会有的,但却在石鲁的意象中朦胧浮现了;它只能“存在”于艺术家的想象中。

▌叶坚作品《山道弯弯》

▌叶坚作品《松柏长青》

当石鲁置身于陕南深谷幽林侧耳倾听潺潺溪流的时候,联想到如同挚友倾心交谈,一切都沉浸于和谐的气氛,浑身都感到清沏,人与人之间犹如清潭,一眼见底,游鱼可数。自然与人之精神融为一体了。他有一幅题为《山花幽潭》的作品,就表现了这样的美感意象。他在谈到创作这幅画的体会时说:“我觉得不光熟悉对象,还要记住(或保留)自己当时的感受和感情。要熟悉森林,更要保持自己当时在森林中的感情。森林中有小溪、碧潭、凉爽、清幽对于你的感情起了什么影响。如果你走乏了,在绿荫下或清潭边上获得生理上凉爽的快感以为满足,那还不会勾起什么艺术灵感。只有真正发现了碧潭的凉爽和清流的潺潺,有如恋人的倾心,同志的谈话,清澈见底,心心相印,于是碧潭和清幽获得了联想的美感内容。”可以看出,在联想中很容易产生比喻、借喻的方法,以此喻彼。

石鲁说:有些美好的形象,常常出现在你不注意时候:有时暮然一下从车窗外扑面而来,敏感一些就可以信手拈得。有时你再把别的生活经验知识(甚至不是当地的))揉合在一起。有时有速写,有时没有,只凭印象;匆匆擦眼而过,虽然记不住细端末节,但印象非常鲜明,因是打动了感情的印象,所以老是不散,背着也可以画。有时候你看到了其他地方的塔,也会唤起我对延安宝塔的联想。这就是说,只有发挥回忆、联想机制,才能把别的生活感受经验“揉合在一起”。只有在联想中,才能把不同地方的塔与延安宝塔唿唤在一起。没有联想,互相不通,只能看见什么是什么,只属于单纯的记忆,并没有回忆,也产生不了艺术上所谓的“意象”。

(4)当艺术家的精神情感处于极度压抑、悲哀、愤懑、亢奋、欢快、不安的时候,对生活物象感受容易超乎异常的,形成的内心意象容易是反常态的变态形象。而且经常是在错乱的梦境、错觉、潜意识的生命本能宣泄中进行思维活动的。它的视觉焦点从外向转入内向,极力使内心的意象在外化中,寻求安慰和寄托。这时候所产生的意象,虽然从总体上说是颠倒的、破碎的、撕裂的、错位的,但每一个局部,保留着生活物象的某些真实残片,仍是生活经历中长期积淀下来的某些残迹,仍可以提供他人识别的某些管道。这些残片、残迹、管道仍然是生活物象提供的意象启动键,只是在总体“安装”中改变了原有的形态,变了形,错了位,但是却表现了一个真实完整的内心世界。

▌叶坚作品《人物写生》

▌叶坚作品《开会一角》

这一特点,充分表现于石鲁在“十年动乱”时的创作中。有人说,他这一时期的创作在艺术上超过了六十年代的作品。因为那时的作品还属于“粉饰现实主义”,只有客观,没有主观,而“文革”中的作品才真正表现了石鲁的自我内心。我认为这是脱离开历史环境的片面认识。六十年代的作品是不是石鲁内心情感的真实反映,我认为是真实的。从前边的一些例子可以得到证实,那时石鲁的精神是健康的、正常的,社会环境与他的审美理想、欲望是一致的。这有什么不好,有什么不美呢?“文革”中他患过精神分裂病,又处在一个荒唐、病态的社会政治环境中,他的一切美好理想和欲望都被现实打碎了,被丑恶吞没了,但是追求自由、光明、真理、美好的内心精神力量还未泯灭,以往积蓄的美好生活形象的记忆还未消失,他自由的内心世界还有一定的空间未被“占领”。所以,就在这个仅存的感情空间里,他经常沉浸于梦境、幻境、意境中寻求慰藉,抒发情怀。有的画友当时曾奇怪地问,石鲁为什么老爱画“梦”。我就说大概他只有做梦的自由了。因为“造反派”不能规定他该做什么梦,不该做什么,只会警告他:“想夺回你们失去的天堂,梦想!”“不要白日做梦啦!”石鲁诙谐地对我说:“我现在好像生活在梦中,不光晚上做,白天同样做,正是在梦中,我看到了许多美好的东西,只是经常被人破坏。”他在梦中重新看到童年时家庭的书房,象苏联图书馆那样宏大,象故宫博物馆那样古老、华贵。他在梦中重新看到一群鱼儿在陕南的碧潭中游来游去,一会儿却被一个恶少钓上了,霎时间这条被钓住的鱼,正是石鲁自己。他感到被钓的下巴疼痛难忍,大喊起来,结果梦醒了,喉咙干渴得厉害,就赶紧爬起来泡茶喝。后来他画了一小幅在钓钩上挣扎的鲤鱼,说这就是他现在的处境。他还在梦中梦见自己变成一只龟,不知怎么三钻两钻,竟然从西安入土,穿过嘉陵江,回到了四川仁寿故乡,又变成了一个淘气的小季子。那是他童年的印象。根据这个梦境,他画了一幅嘉陵江,并用朱砂画了个乌龟形象,作为印章。他还梦见自己变成一只龟在自由自在爬行,突然一条毒蛇扑来,要吞掉他。但细看来,毒蛇的身躯已经腐烂,只留下一个骨骼架子。后来他用渴笔焦墨画了幅《龟蛇图》,被中国美术馆收藏。他还画了一丛朦朦胧胧的月季花,题词是:“人醒花如梦,晨清旭色鲜,月月开红黛,季季放馥然,写之添粉趣,鸿心为少年。”花怎么会做梦?实为他梦境中的花儿,画就是他的化身。在另一幅用胭脂墨作的月季花上,题款是:“月月朝霞如梦,晨旭犹似鲜花”,这不更奇怪了;朝霞怎么如梦呢?晨旭怎么又成鲜花呢?这不是明摆的错位吗?但这是真实的情感所致。尽管生活在梦境幻觉中精神获得的片刻自由,但严酷的生活实在还是无法逃避的,一梦醒来,仍是人间的峥嵘岁月。因此,他不无愤慨地写了一副中堂:“梦到天涯,仍是人家”,字的欹斜跌宕,本身仍有几分梦境醉意。

由于石鲁梦幻中的意象复杂多变,在他重新修改一些埃及、印度写生稿时,就呈现了更多的神秘而错乱的形象组合。他把印度“神王”的拐杖改成魔杖,把海鸥画成蛇头、翩翮身子的怪鸟,把红鹿画得象长颈鹿,好像一切都在错位、颠倒、破裂,一切都在无定型地变幻着,断裂着,又重新无序地组合着。他的意象境界是虚构的,但却真实地反映了文革时期那种混乱、颠倒的社会生活与伦理道德,同时表现了石鲁对它的否定态度。而那些歌颂文革的高大全作品,反而显得那样造作虚伪。因为石鲁的心底是善良的,美好的,真实的。

▌叶坚作品《山头会战》

▌叶坚作品《延安凤凰山麓》

▌叶坚作品《又喜东风舞银锄》

梦境中的形象虽然是错位的,朦胧虚幻的,但它决不是概念的,无形的,脱离感觉器官系统的。因此,梦境,幻觉是意象思维不可缺少的。历代文学家、艺术家由梦幻引申出的创作构思是屡见不鲜的。艺术心理的变态,并不都是精神病态患者所为,它是一种正常的对生活物象的特殊感情性反映,并不完全是与生活感受绝缘的纯生理反应。人毕竟是会思维的高级动物,不是猿猴。

这里,我仅仅从意象思维的生活启动性角度,介绍艺术大师石鲁的一些情况和自己的粗浅认识,而不是全面、系统分析石鲁的创作思想,特别是没有涉及石鲁作品产生的艺术技巧范围内的问题,那是另外专题探讨的事情。也没有细致地探讨石鲁的全部世界观,方法论、艺术论等问题,那似乎与意象研讨距离较远。如果以后有机会,都可以谈谈,但是限于时间,这次只能暂时谈到这儿为止。错误和不足之处,望专家们指正。

(笔者按:本文是上世纪九十年代,为参加国家科研项目“意象艺术研究”活动而撰写的,全文首刊于1991年8月在西安召开的“意象艺术国际研讨会”论文集。因校对失误,文字差错较多。中国美协机关刊物《美术》在1992年第1期上“理论探讨”栏目内选发了删节版。现由笔者根据原稿,重新校正,全文发表于斯。2015年5月)

▌叶坚先生与徐华博士交流