郭全忠:艺术触摸灵魂 | 徐华水墨专栏 | 美枢

▌本期嘉宾:郭全忠

▌郭全忠

郭全忠,1944年生,祖籍河南。1969年毕业于西安美院。国家一级美术师,中国美协会员,中国国家画院研究员,中国画学会理事,西安美院客座教授,陕西省文史馆馆员,陕西美协艺委会终身委员,原陕西国画院人物画家、副院长。

▾

郭全忠:艺术触摸灵魂

文 / 徐华

人物:

郭全忠(中国美术家协会员 中国国家画院研究员 中国画学会理事)

徐华(美术学博士 教授 中国美术家协会会员)

▌《万语千言》225×133cm 1979年

▌《慈母手中线》138×68cm 1991年

作品《万语千言》是您的成名作,这张作品是在什么样的背景下创作的?听说当时这张画展出时您还有些担心?

这张画很多人都认为是我的成名作,到现在来说也是这样,全国的影响也很大。这张画的产生从酝酿到构思历经好多年,谈起这个大背景,在文化大革命后,我们写实的,走的是现实主义的路,过去我们看到老前辈画延安,都是领袖和群众在一起,众星捧月,形成一种格式。

老区人有老区人的心态,我到陕北体验生活时发现不是这么回事,我看到了陕北的另外一面,也见到了总理回到陕北以后,见到老乡的情况,我见到一张总理和老乡在一起的照片,感觉很沉重,过去看到的都是总理和群众在一起都喜洋洋的,而这张照片这么沉重,一下震撼了我,我们经过了困难时期加上文化大革命,这张领袖和群众在一起特殊的深沉的感觉,给了我特别的震撼,激发了我的创作欲望,实际上创作就是从这时候开始的。

1978年后我查了一下,这种风格是受文学的影响,美术上也有这种思考,他们是同步的,后来我发现文学上有一种伤痕文学,美术上是同时发生的现象。我创作这张画的时候的有一个大背景,这张画构思以后最重要的是我敢不敢画。当时周思聪的那张画是周总理在邢台地震时和群众在一块,那是天灾,总理在特定的情形下,周思聪画出了总理和群众的深沉关系,选择的是邢台地震,她是一个很有头脑的画家,同一个展览,当时谁也不知道画什么。在天水开会时,在陕西展出时,他们认为很好,就决定带一部分参加九省市的会看。会看了三天,当时中国美协的常务副主席华君武,最后表了态,他叫我画,说支持我。他闻到了这里面的味道,有天灾的成分,也有人祸的成分。《万语千言》里有什么不好说的,或者有多少话不能说,这里面都有含义。我的画发表以后得了奖,农村一个亲戚是个党支部书记,他都感到害怕,他说将来的形式谁知道怎样发展,他为我捏一把汗,包括我的母亲也对我担忧。因为在文化革命期间反右啊,我自己倒无所谓,我只是把震撼我的东西用我自己的良心表现出来,好像没有赴汤蹈火的感觉,只是画出了真实的东西,我是个健康、有责任心、有使命感的人。事后想来也有些害怕,那时候形势不像现在这样健康的发展。一般情况下,我画的题目都不是事先想的,有感觉,思想,愿望,画出来以后再定,一般题目最后才会迎刃而解想出来,画的补充和升华,即使绞尽脑汁,但有了题目就把你捆住了。

▌《北方农民》70×46cm 1993年

▌《归》125×125cm 1993年

《自乐班》能否说是你的画风由乡土写实向乡土表现的一个转折点,当时这种转变有何考虑?

这张画是在1984年创作的,每年全国美展我都有重量级作品,我都把精力集中在这上面,当年在主题性创作路子上埋头探索的人也在搞,这个画在创作的时候也有个背景,我过去喜欢人物画,对西画的修养基础比较好,受过扎实训练,在画《自乐班》时期我加上了国画的表现力。《万语千言》那张画里只是对生活的思考,对人物的思考;而在《自乐班》里加上了另外一个思考——对中国画绘画工具的思考和对中国画表现力的思考。中国画每一个形式都有它的特点,它的色彩,素描的细微性、人物画笔墨的特长等等,画《自乐班》时候,不等于我已经思考成熟,这个时候,我受一些影响。在创作《自乐班》的时候我还在陕西省群众艺术馆,那时候学校里,到社会上受长安画派老画家的影响。当时我已经到画院,方济众是院长,何海霞是副院长,石鲁还是这儿的顾问。我和他们都有所接触。我发现长安画派最大的特点是笔墨表现的情感,笔墨的创造性和传统的修养,这两方面加在一起,表现力是那么强烈,我们科班出身显然过于强调素描而忽视笔墨,这个时候如何发挥,强调用笔和情感的表达,以及整个画面的形式意味。当时有人问我:“为什么画里后面的人和前面的人一样大啊”?这个时候不强调它的透视的准确性了,是一种自我的安排,我当时受到一枚图章的影响,图章画面显得饱满、平铺。一枚小图章可以这样,那么一张大画为什么不能这样。把前面的人画小些,把后面的人画大些,形成一种扑面而来的,用笔的情感化,敢于在画面上用笔,当然这张画素描感还是很强,仍然强在素描没有放弃的前提下,用笔线墨在那张画开始踏出了第一步。从艺术上讲,另外一张画在这方面也流露出对生活的理解,还有一种苦中之乐,有一种脉络在发展在延续。

▌《月光曲》 138×68cm 1995年

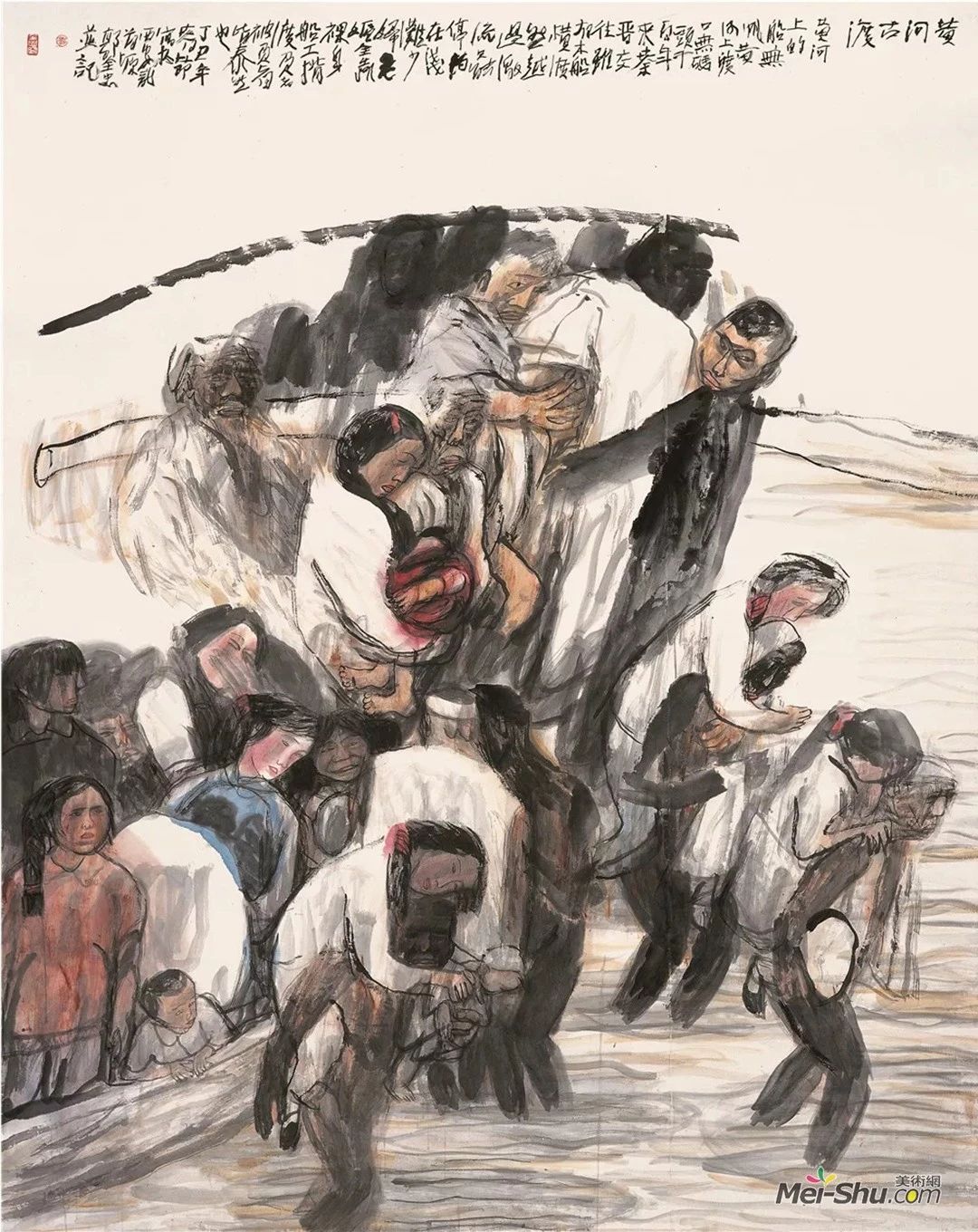

▌《黄河古渡》176×130cm 1997年

听说石鲁有一幅作品《东渡图》,当时是怎么样发现的,又是如何被毁掉了,对你有什么影响?

这张画的准确时间我说不清楚,大概是1964年左右,当时已有全国美展了,我们是学生不参加,我们可以看他们进京参加展览的作品,那时展览印象最深的是刘文西画的一张毛主席会师图,另外一张画是很大的,就是石鲁的《东渡图》,这张画确实很震撼人,那时候我还是学生,一个美院的学生强调素描造型,强调要以素描为基础,石鲁这张画完全是中国画的笔墨表现出来的中国画的题材,革命题材人们都理解成在现实、真实、写实的,革命体裁,要画得像,画得准确,国内界都是这个题材。石鲁那张画,有的是用朱砂画,有的是用赭石画,有的是用淡墨画,有的是用焦墨画的,强调船帮就用金石味很重的笔墨。画面构图强烈、明确,属于空旷型,强调画面的黑白,笔墨的对比。画面布局空灵。当时的画面,他感于打破质感。他画船的感觉和画人的感觉是一样的,敢于在画面上大胆的搞笔墨形式,这笔墨形式又和他表达的内容和情感是那么的贴切、和谐、准确,这种感觉特别好,本身充满了表现力,它是中国画观念下的艺术表现形式,这张画那个时候我还不太懂,现在说的这些是现在想的,那时候只是感觉那张画有一种震撼力,非常喜欢,原来画还可以这样画,但为什么,并不清楚。我记得那张画当时并未受到美术界的认可,受到了大家的批判,把毛主席画成这样的。石鲁的这种独创性带着大逆不道,当时保守的美术界没有认可,甚至我的同学给我说过,你怎么喜欢这张画,我也变成了一种大逆不道,事后想想很可笑的,当时的确喜欢,人家给我施加的压力我感到莫明其妙,当然以后并没因此而受到什么责难,当时的舆论背景和石鲁的超前性是不得了的,这张画对后来我的艺术变迁是不是有直接影响,我不敢说,但潜移默化是肯定的。他给了我力量,他的艺术思想对我深层的影响,我想是有的,事后我没想,这种在学生时代的震撼是根深蒂固的,和自己内在的艺术上的感情有关系。在文化大革命里,石鲁因为这张画受到了冲击,这张画怎么丢的我们也不知道,找不到了。后来,看到石鲁画这张画的小草稿,是和那张画不能比的,在石鲁去世以后,有一个人谈起此画,说当时有人把这张画藏在一个防空洞了,但至今还是没有下落。事隔近40年,此画对我的印象仍然很强烈,真实面貌还依然在我的脑海里。这张画的下落仍是个迷。

▌《不再偏僻的小山庄》179cm×97cm 1998年

▌《运牛图》46×68cm 1998年

你的作品《大河故曲》、《房子半边》、《陇东麦客》《迁村官》等,作品以流动的笔墨,强烈的黑白对比关系,凝练的线条,深深地触摸着人的灵魂,把西部农村人们的苦涩,苍凉的原生状态描写的真切自然,我想问你最想表现的是什么,表现一种什么样的心境?

我是一个农民的儿子,我父亲是农民,我12岁才离开农村,从内心深处和农民有着天然的情感。我长期到农村深入生活,我对农村的熟悉程度远远大于城市。在当时甚至对城市的市民习气有一种莫明其妙的厌恶,中国的农民就是中国的代表,中国农民的状态农民的苦难,就是中国的现状。农民的进步也是中国的进步,我把他们看成自己的过去、自己的精神家园,对农民充满了同情。1960年我还是初中生,那时在宝鸡上学,困难还没有到陕西,在我们学校门口躺着一个老头,他穿着棉袄,看上去就像一个雕塑,一个朴实的农民。他是个要饭的,我的一个老师拿了几个椭椭馍,实际上就是包谷面白面加在一起的五个馍馍,他给了那个老汉,老汉就哭了,我当时就在旁边。老汉想给他钱,一块钱,老汉从口袋里掏出他唯一的一块钱,老师不要,老师说我送给你的,坚决不要。那个老汉问他姓,他说难道我还想让你报答啊,老师不告诉老汉。我看到农民苦啊,他完全可以不给钱,这个事情让我一辈子忘不了,多么善良啊。老汉三年困难时期怎么度过,我的心里沉甸甸的。我总觉得像他这样的人太多。我了解更多这样的事情,我们的家庭在当时也是很苦的,现在生活好了,我苦难的父母亲现在能吃我一顿饭的话,我这一辈子就没白当儿子,我们现在日子越好我越觉得他们太苦,什么都没有享受,这很不公平。这种情感的联系,没办法,我们这一代人走不出我们的过去。我们这一代人不同现代的年轻人。这些作品里我对生活的观察,我情感上有所的触动的和有所震撼,我才愿意表达,才可能用情感打动别人,用这种信念信条。有些人画画在茶余饭后,他是喝茶来画的,我是用血和泪在画,我有这个信念。

▌《种子》68×68cm 1999年

▌《聚焦》120×218cm 2000年

能否展望一下中国人物画的发展?

我画一些古代的美女,一些现代的美女,我感觉画的太漂亮了我就把它擦掉或者仍掉,我觉得这个不真实,这是假的,和自己没联系,当然这不等于我否定人家画的,这东西和我的生活没距离,别人说我的画丑,我不认为我画的丑,我认为造作的东西,修饰的东西是假的,假的东西才是丑的。而我在画内心真实的东西感情的东西,由于这个是真的,我才敢于把它的外在形态做一定的变形,或迫使它不得不变形,强调了一种感觉,外边的东西会越来越有变化,或者你不觉得它在变化,它是自然的一种东西,所以我那变形,夸张,不那样就表现不出来,别人说我那变形了,夸张了,我觉得我的情感是真实,反应出来的现实生活是真实的,我画的不是丑的,别人说的是一种表面的感觉。

我谈了一面,苦的感觉还有另外一面,我有一位同学是个理论家,他在写我的时候强调了一句话,说我在艺术的探索上是很下苦功的。我从小并不是世家出身,一直从一个苦孩子走上画家之路最后达到这一步,路是慢慢走出来的。什么是艺术,从物质到最后这一步,下了很大的苦功,非常人所能想想的苦,这个苦劲和上头讲的那个苦结合在一起,什么是苦的,人一生下来是受苦的,搞这个艺术是苦的,这两种苦加在一起,这种苦感,不是在这儿潇洒享乐的,好像没有这个体验,别人画画也可能是为了潇洒两下,搞艺术是一种享受,我是一种使命感,这两个方面加在一块就形成了,这就是我绘画的审美取向。

▌《情系西部》116×185cm 2001年

▌《麦垛子》150x120cm 2002年

您在表现一种线条,一种书法的线条,《石门颂》中寻找了一种线条表达你内心情感的东西,不断地发挥,所有的东西提炼的很好,厚重的线接的很好。

你说的很好,我确实写过三年《石门颂》,当我发现在学校里受笔墨的训练太少,以后我开始注重书法,因为石鲁先生说过中国绘画基础是书法,不是我们所说的素描,也许美术的基础是素描,中国画则应该是书法,后来我开始在书法上体验。特别是用笔用墨,而现在年轻人特别强调用墨,现在很多人都叫水墨画,至今我不同意,我觉得中国画去掉用笔就去掉了精髓,就想他们说有人倒水的时候把孩子一起倒了一样,我就有这种体验,凡是真正对中国有所体验的,绝对是把用笔放在第一位的。用墨比起用笔来应该是第二位,这两者甚至不在一个层次。

你刚才谈到《石门颂》,这个方面我一般是不太谈论的,《石门颂》我几十年前就喜欢,这是汉代文化的集中反映,唐代艺术是一种完全成熟化的。唐代在中国古代有一种蒸蒸日上,一种探索向上的意识,也有一种极强的扩张性,这种恰恰是最有表达最有张力的形态下的。而《石门颂》的艺术和唐代的艺术不一样,我看过《石门颂》每一个字互相之间不同,就是同一个字在不同的位置出现都不同,它受气和韵的影响,它的解体变化它的线就有变化,我不知道《石门颂》当时的这种观念是怎么形成的。中国画的气运生动还没产生之前就已经有了,我画画写线用笔有点老辣,有一种金石味,有种拙,有厚重感,还有解体构成形成美感,特别是最后四五行,我特别喜欢,写得大大小小的变化,但又浑然一体了,整体却很匀称,又有流动感。

▌《农民问题》158×190cm 2004年

▌《山村一农家》95×179cm 2005年

我觉得您绘画的切入点好,很巧妙将书法和人物完美结合。虽然我们不属于一个时代,但你对构成的理解之深刻,您的作品里黑白构成意识很强,在用笔用墨上也有极强的个人特点,就这个谈谈。

构成本来是工艺词或者是现代设计的词汇,实际上中国书法中国绘画早就讲了叫章法,也叫经营位置。你今天都谈了一些实际的问题,我在创作一张画的时候,画之前的酝酿阶段,这个时候是生活情感,一方面有生活调动来的素材,一方面要有生活的感觉,然后再强调我对它的理解,这个时候体现的还是酝酿过程,到我真正在画面上用笔的时候,后面主宰我的,构成用笔用墨,光有前面没有后者表现力不行,我画一张画很难,这两个东西缺一不可,前面积淀越多,后面越敢放开,当我后面的东西越来越熟悉的时候,我才感觉这张画的完成,所以我一张画产生往往有几年前的积淀,到后来的升华,寻找到一种形式,再把它画出来,最后还得别人认可这个全过程。

▌《藏族母与子》之一 179×97cm 2010年

▌《藏族母与子》之二 179×97cm 2010年

你的作品《黄河古路》《涌》,是您当时的心情写照吗?您在什么情况下捕捉到此景的?

我发现你还在研究我啊,往往有些人只知道《万语千言》这张画,后面的画后面的艺术往往被忽视了,实际上《黄河古路》正是你感受到的这个全过程,随着我对艺术修养的提高,对笔墨的认识,发现这个全过程的体验越来越强,所以像《黄河古路》就是比较完整的全过程,从生活体验来说,我在黄河边体验的生活,黄河船工的生活,甚至我和黄河船工生活在一块睡在一块了,非常惊险地和他们跑船,拉号子,船绳断了我还在船上,把船工吓坏了。船工们也很感动,他们说:“你们画家命肯定是很苦的,为什么呢?我们船工是人间最苦难的人”,我们如果可以种田也决不会拉船,船工是人间最苦最危险的,你能和我们生活在一起,您也肯定是最苦的,他这样理解的。这个比喻很好很有意思,和他生活一段时间以后,我总想表现,那个时候我们见到的是船工拉船而上的场景,过去画过,总觉得一般化,《黄河古渡》这张画,我体验朦胧的感觉,一个是我在渡口上,黄河没有大桥架子,我觉得我们中华民族有个从此岸到彼岸的过程,彼岸是光明,此岸充满艰辛,现在是正往彼岸过渡的过程,我们这个时代就是这个时代,一旦过去,辉煌就会到来。这个过程充满了挫折和矛盾,所以我在渡口有这么一种象征性的感觉,最后这张画我放开了,画出这种感觉来,所以我不仅仅限于刻画一个人,就这个渡口本身就够了,就把我这种思想传达了,思想的升华才敢于笔墨的放开,我有意削弱了对一个人的刻画,不是为刻画人而画,我还有点保守,当时我的生活体验,画渡口还是画现在,其实当年那个渡口那些人全是裸体的,我的同事后来说,他年轻时下乡在过渡口的时候,那些船工全是裸体的,那时候黄河泥滩很长,浅滩很多,船靠不到岸,他要过渡口就必需靠人背,船工拉过来以后,他们还得把船上的人一个个背过去,年轻的姑娘要这些小伙子背过去,小伙子都是赤裸着身体。这时候人都是赤裸裸的关系,人与人之间的赤诚相见,人与人之间没有不健康的感觉,很正常,就像天人合一的感觉,就是很正常的关系,我对这种关系很感兴趣。后来一直想画,渡口本身想加些,但是不是为画而画,所以没有过于强调裸体,我在画的时候把船工只是用墨块画了个背景而已,也是裸体但没有强调。因为这张画不是在画这个,但这个感觉在画渡口上还是有很多想法的。这个我会继续把这种感觉画下去的。

▌《茶炊》179×97cm 2010年

▌《炕头》179×97cm 2010年

刚才谈到你有很振奋人的大作品,其实也有一些小作品,比如像《相面》《北方农民》等有种苦涩的幽默,你是怎样看待生活的?你是一个怎么样的人?

用幽默这个词,不合适,我觉得我这个人不太幽默,我觉得是年龄,到了猴年是我的花甲之年了,到了这个年龄,五十知天命,六十而顺,到现在对人生的看法有一种宏观的,开始一种升华,苦中作乐,与这有关系,站在更高层次上去看生活看人间的苦与乐,看这些可能有这个关系,所谓的后来升华成为所谓的幽默感,可能是这样的。实际上我本人并不是一种幽默型的人,再加上别的艺术观念的转换,现在我对艺术的理解更多的强调对以前的升华。我承认西方艺术对中国艺术的影响,我在考虑艺术往哪发展,为什么这样发展,我从来不认为西方艺术往它那样发展,它有它的规律,我不认为西方现代艺术发展就是我们的未来。我认为中国绘画如果按照西方的绘画原封不动地搬过来我觉得是没有出路的,但中国绘画按传统模式一成不变也是没有出路的,中国画只有在自己的基础上往上发展,也走他自己的现代化,这个路不是西方绘画所能解释的,所以我们这一代的任务,如果我仍然对自己有使命感的话,就是解决这个问题,把传统文化往现代发展,把西方的现代艺术做为一种参照,而不是照搬,这种关系,我现在正在探索和思考,我现在的艺术作品还有一点新意的话,就是按照这个思路,很谨慎地走一步,当然这一步听起来很简单,但走起来很难。就像京戏一改动就不像京戏了,只有传统模式特别美,中国绘画和京剧不一样,我作为一个京剧迷,我觉得最美的还是传统的,改造的京剧还不如听现代音乐。简单用这个来解释中国绘画我是不太认同,我觉得中国绘画往前发展,他可以解决自身的现代形态问题,这是几代人的事情,我作为一个当代的画家,有义务有责任在这个整体里成为一员,做出试探,给后人以启发,给同道者鼓劲。

▌《喂》179×97cm 2010年

▌《老人与狗》179x97cm 2015年

可以谈谈您的艺术生涯,你怎样从河南走到陕西,又走到艺术这条路上的。

有它的偶然性,也有它的必然性。我从小在农村,小孩子的时候爱画,其实我学习非常好,数理化也很好,但爱画画,把我家的墙上院子里拿毛笔画。我觉得胡画了以后,老师特别欣赏,家长也喜欢,我父亲不会画,但只有一点儿鼓励,他觉得自己的孩子是天才,他莫名其妙的为孩子会画画而感到骄傲,再加上我哥哥在郑州上中学,回来后给我带的水彩,铅笔和纸,我很高兴。农村孩子看了这很不简单,后来我因为家庭困难,随家迁移,这带有一种偶然性。我哥哥在宝鸡市工作,因为老家很穷,哥哥们都在外地,我父亲年纪大,父亲大我五十多岁,在家失去劳力,那时候就到了宝鸡。初中毕业我是宝鸡市五个成绩最好的毕业生之一。西安美院招生,我去考了,我们数理化老师不让我考,说学画画是学习不好的人才学的,当初出于什么愿望,还是想去,就到西安美院了。当时十六岁离开家,一下从附中到大学,我们同级150多人,淘汰到最后只剩下5个人。那个时候在全国的文艺界进行整顿,全国的绘画学科没有一个招生的,只招工艺,工艺是实用美术,但要感谢长安画派的老画家,听说是石鲁先生,西安美院我们要招国画,当时全国七大美院都不招生,只有我们西安美院招了五个国画生。我是其中之一,这是命运。

▌《俱往矣》97x179cm 2013年

你经常带着家人去体验生活,你是怎么看待生活和创作的?

我觉得作为一个画家还是经常要到生活中去,到人民群众中去,不仅仅包括少数民族,农村,都要不断地观察体验,只看身边也不行,在跟前理解不了,光看远处也不行要相互对照,但少数民族地方去的多了,感受也就很深,比如藏区他们还处在一种原始状态,一种比较古朴的状态下,人际关系之间,生活方式之间,人和物之间,人与人之间,人和自然之间更原始更和谐的这种状态,不像我们这个商业社会状态处在竟争的时代,人与人之间是不同的,我深入生活,产生更深刻的,看到当代再看他们会更深刻,也产生了一种兴趣,当然去深入生活的话也提供了素材,寻找感觉,寻找过去不曾发现的美这是关健。

▌《自乐班》1984年

▌《黄土高坡》96×326cm 1995年

▌《陕北婆姨》96×179cm 1996年

▌《早读》144×288cm 2003年

▌《红指甲》69x138cm 2005年

▌《南泥湾记忆》210x560cm 2009年

▌《父老乡亲》144x520cm 2013年