王伯敏:写史要实 理论要明 | 徐华水墨专栏 | 美枢

▌本期嘉宾:王伯敏

▌王伯敏

王伯敏(1924—2013),生于浙江台州黄岩。别名柏闽,笔名田宿繁,斋号半唐斋。1947年毕业于上海美专,后赴北平艺专研究班深造。1952年起任教于浙江美术学院(今中国美术学院)。生前为中国美术学院教授、美术学博士研究生导师,中国国家画院顾问、敦煌研究院兼职研究员、杭州画院名誉院长、西泠印社理事、中国国际茶文化书画院名誉院长,杭州市美术家协会名誉主席。1992年获国务院授予“有突出贡献的专家学者”荣誉称号,2009年获文化部、中国文联、中国美协“首届中国美术奖·终身成就奖”。

▾

王伯敏:写史要实 理论要明

文 / 徐华

人物:

王伯敏(生前为中国美术学院教授、美术学博士研究生导师,中国国家画院顾问等)

徐华(美术学博士 教授 中国美术家协会会员)

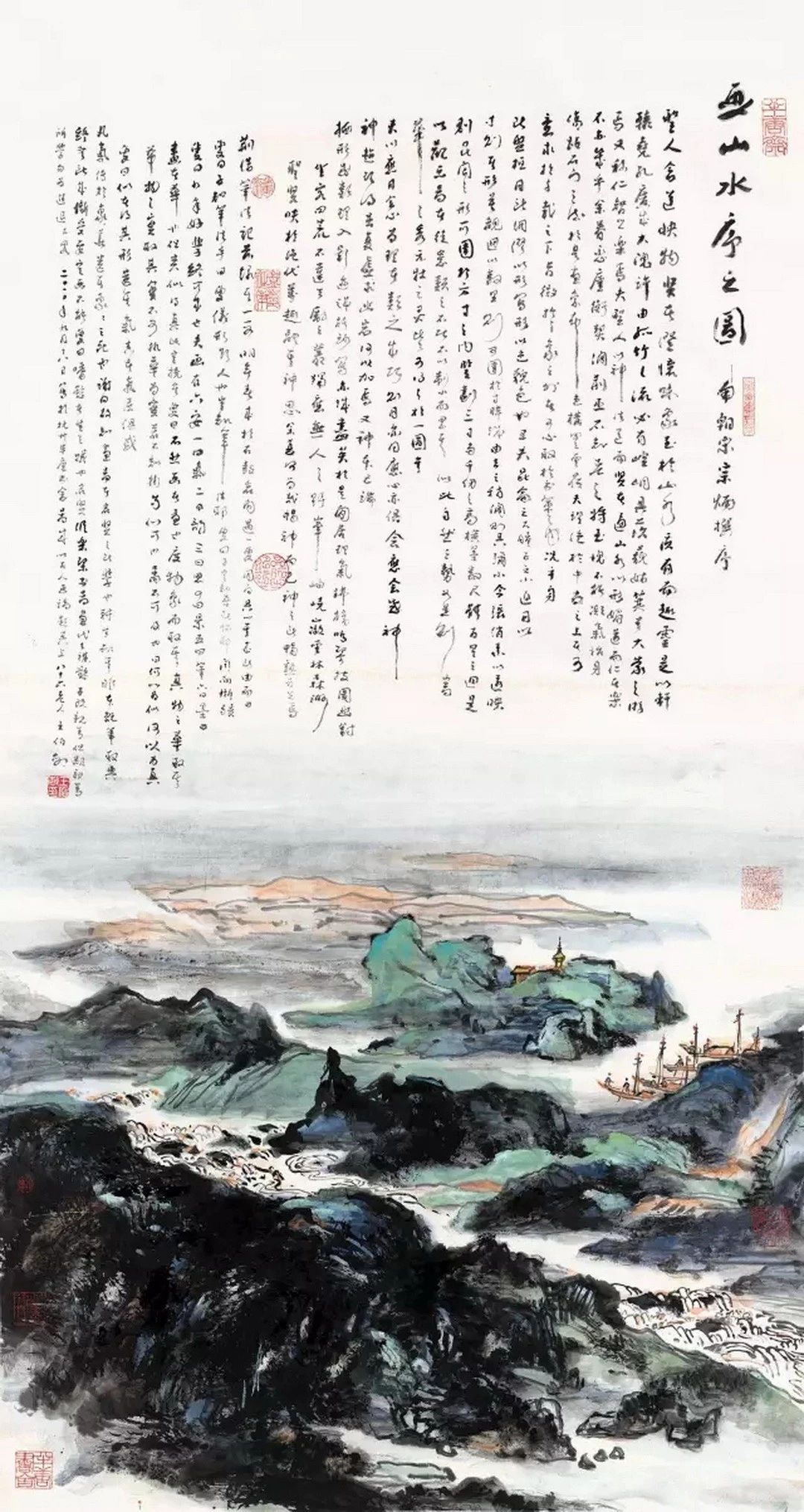

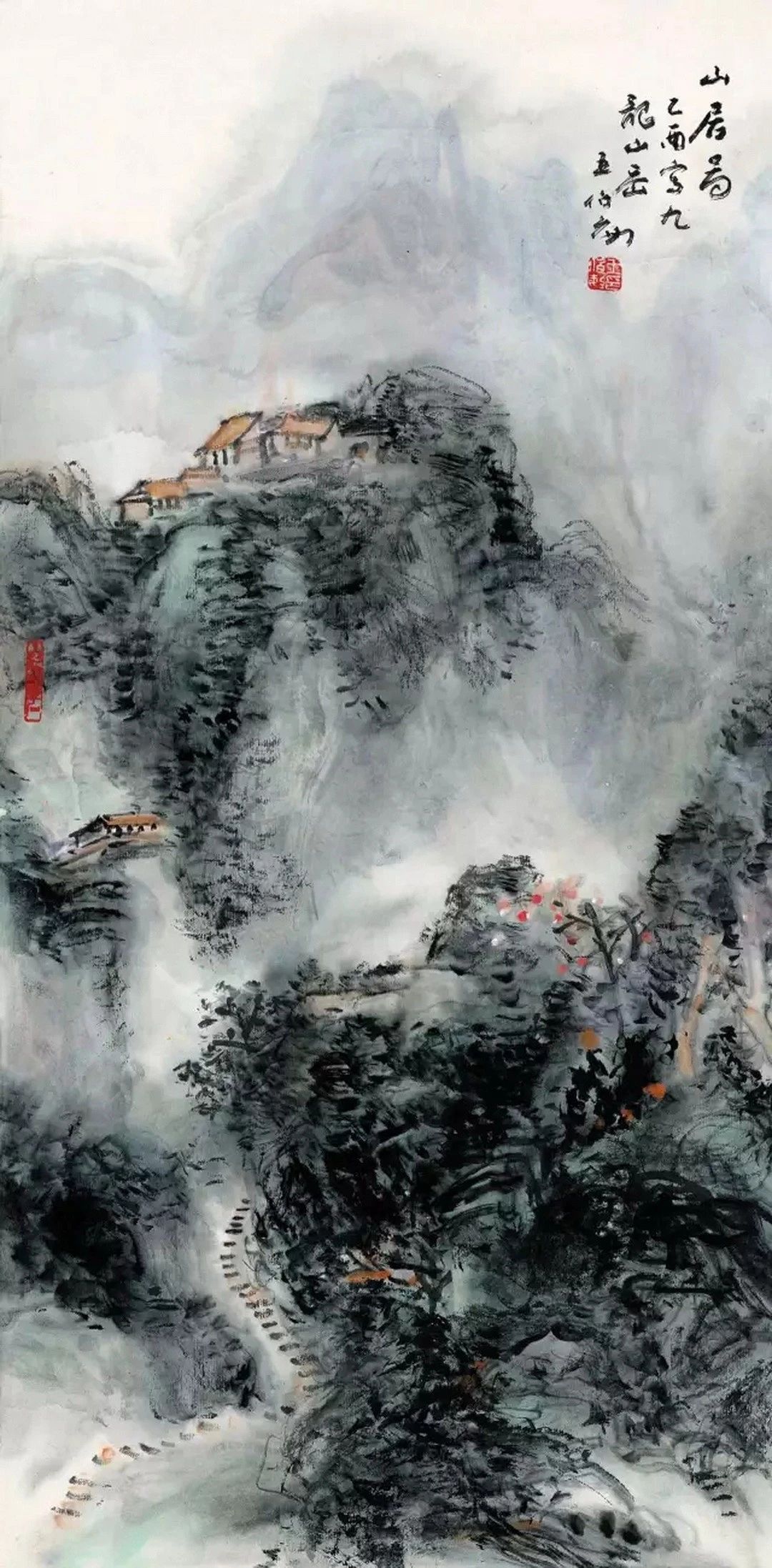

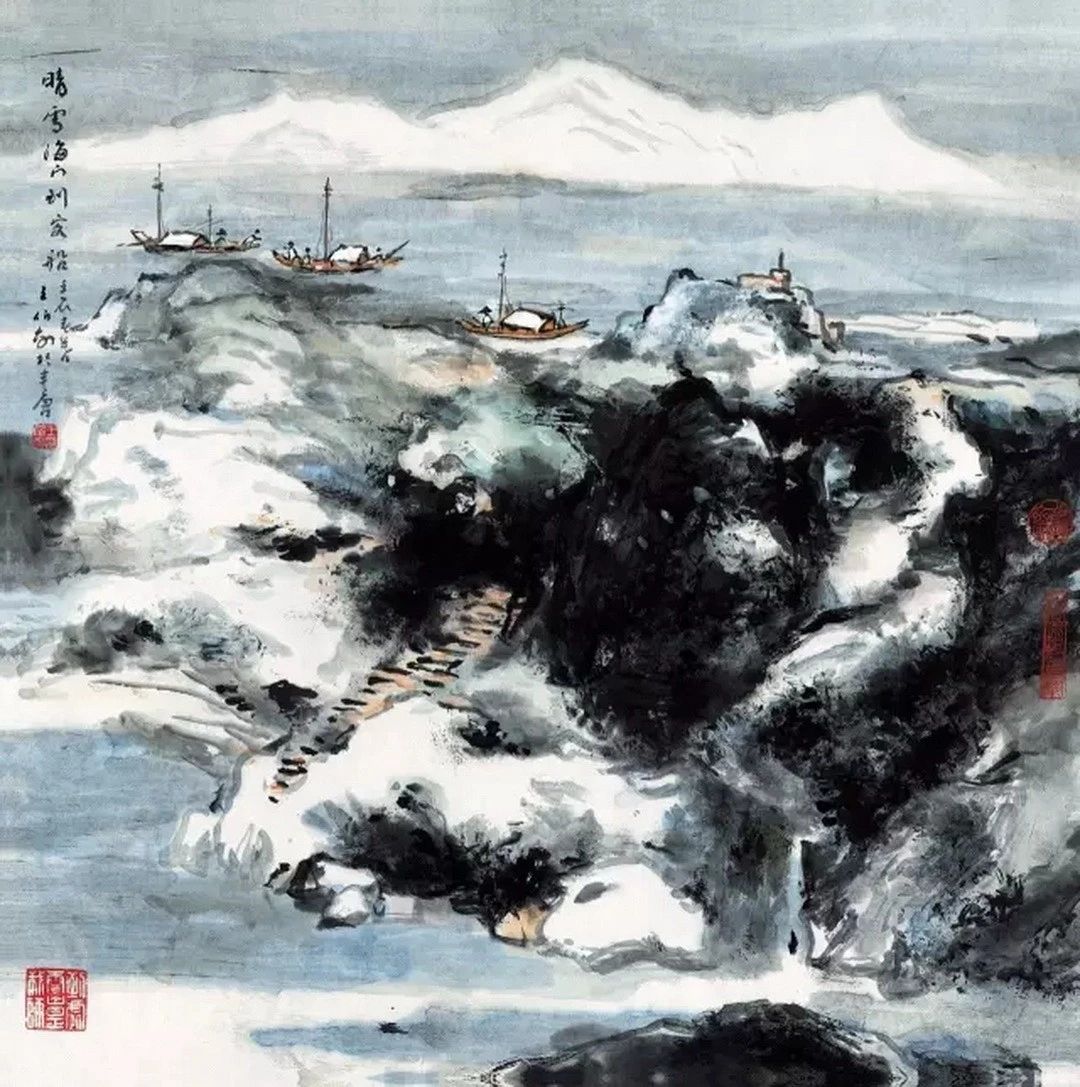

王老一生着述逾千万字,近六十种专着和编着在海内外出版发行,如《中国绘画史》《中国版画史》《中国美术通史》《中国绘画通史》《中国少数民族美术史》《中国民间剪纸史》《敦煌壁画山水研究》《中国画构图》《唐画诗中看》《古肖形印臆释》《山水画纵横谈》《黄宾虹画语录》等,发表论文两百多篇;还出版了《王伯敏美术文选》《王伯敏美术史研究文汇》《王伯敏画集》《柏闽诗选》《山水纪游》等着作和作品集。他是我国美术史学科研究的带头人。笔者来到坐落在风景如画的西子湖畔王老的“半唐斋”,和老人谈艺论画。

“半唐斋”是你的书房,你在这里写出了一千余万子的着述,请问你起名“半唐斋”有何意?

我的书楼,名曰“半唐斋”。由于藏汉唐文物,得一鳞半爪,故名之。

平日读书,吟诗、作画、会客 、品茗以至讲学,都在这块芥子之地.我编着出版了五部系统的美术史,也完成在这个书斋中。

我不会烟酒,故斋中无烟酒味。但喜苦茶。茶能醉人,醉了入定;即使不醉,亦助展纸,研砚,挥毫之兴。我不善种花植,.故有朋友议论:“入半唐斋闻不到花香,只有书香,”如果真的有点书香,也够人享福了。

我的半唐斋,无非是个普普通通的读书楼.读书之余又如何,我有诗答友人问,“半唐斋里人长乐,壁上云山枕上诗”。

王老很多人像您这样大年龄的时候,都在安享晚年,而您却能继续工作,还在完成一本巨着《黄宾虹全集》,什么力量促使着您?

黄宾虹是我的老师,《黄宾虹全集》是国家的需要,国家找到我担任主编,我们组织了一个专门的班子在编选和撰文,这本书是一部国家“五.十”计划中的重点出版图书,共十卷本,八开十目,全集除了他的画外也包括了他的诗文都在里面。

在编写过程中有什么困难?

没有困难,画都已选好了,全部都搞好了。共一万多张,这本书到明年春节,最迟到后年春天就可以和观众见面了。

王老您编写的《黄宾虹画语录》影响着几代学艺人,这本书在上海人民出版社再版八次,这是从来没有过的,听说画语录中谈到的水法是您补充的?

《黄宾虹画语录》是我编着的,于一九六一年第一次出版,反响很大。这我很高兴,关于《黄宾虹画语录》中谈水法的这一块,黄老在创水法说,他的作品,正是“妙用于水”,而使“水墨神化”,生平所言水法不少,可惜记录不多,我根据其所述之大要,我曾撰《中国画的水法》,载《新美术》1981年第二期。都介绍过黄宾虹晚年的用水法,黄宾虹在画画时除了用水破墨、墨破水、或是水破色,色破水之外、便是他所用的铺水法。《美术丛刊》1980第九期,我在介绍黄宾虹画山水的一般过程,勾勒——上墨——补笔——点墨或点色——墨破色或色破墨——泼墨,铺水——焦墨,宿墨里层次——铺水——宿墨点提精神。铺水法就是在一幅将要完成的作品上铺上一层水,目的在于使一幅画得到更加调和的效果。黄老的铺水并非清水,而是利用水孟中浑浑然的水。他的铺水法有时用大提笔蘸水抹上去,有时用水点在画面上统统的点一遍。当然,凡在不能点墨,点水处,他是滴水不到,点墨不化的。黄宾虹使用这种方法数十年,八十岁以后的画,几乎没有不铺水的,铺水的叫法就是起自黄宾虹的。

黄宾虹是您的老师,您从黄老身上学到了什么?

黄老他是一个画家,我跟他学画,学画等于跟他学做人,黄老对名利看的很淡薄,我对黄老是非常敬重的,他学识渊博,绘画成就之大,是二十世纪举世瞩目的大画家。黄老不仅是国画大家还是美术史学家。他的美术史学思想对我影响很大。特别是在1952年,我将我编写的《中国绘画史》初稿给老师看,他看后批了八个子,“写史要实,理论要明”说的太好了,对我一生受用,到现在我还把这样的思想讲给我的学生们。他讲的所谓“实”就是实事求是, 这是科学的要求;所谓“明”就是明明白白清清楚楚,逻辑严密评说不含煳。

您从教六十余载,谈谈您的教学经验或者是您对高校里的学子最想说的什么?

我觉得在大学里的学习,一定要打好基础。在一个相对安静的环境里要踏踏实实作好基础的学习。如果到社会上就很难有这样的机会,一旦失去就没有了。这是很可惜的,所以跟我学习的研究生,这段时间我不叫他们参加社会活动,不参加而不是叫他们脱离,只是叫他们在这段学习时间不要参加,这个时候是认认真真过基础的时候,基础一定要搞好。所谓基础,画画有画画的基础,学史论有史论的基础,每个人的情况都不相同,它有它的基础,他还应该有基础,因为学无止境。在学校期间,画画的基础一定要掌握,变化要不要、开拓要不要,那是要的。黄老曾讲,“求脱太早,是有影响的。”黄老是到晚年才开始变法的,他的基础打的非常好的。如果求脱太早,搞变化,我认为太早是不好的,这个我认为并不是保守,人类的发展是有规律可寻的,现在搞好基础是为了以后更好的变化的,更好的求脱,求脱是要有本领的。就像跑步的运动员一样,体格的本性很重要,身体的基础很重要,我们有许多运动员,在最后的两秒冲刺上明显的体力不够,这就和他平时体能的训练有极大的关系。基础非常重要,这是对运动员来讲的,画画也是一样。

王老,您编着了《中国美术通史》、《中国绘画通史》、等43本巨着,您是怎样怎么想的?如何才能编好美术史?

我开始对中国美术史研究时,觉得中国美术史的编写有几方面的空白:一是中国美术思想批评史。二是中国民间美术史。三是中国少数民族美术史。中国是一个多民族国家,地域辽阔还有边界美术史以至于漆器工艺史、陶瓷史、玉器史等等。我在中国美术史的编写上做了一些事情,也填补了我国以至于东方美术史研究的空白,另一方面来说,还有许多不完善的地方有待于今后深入充实。

撰写美术史,可以从哲学、美学、社会学以至于从欣赏的角度去进行分析、论述。不过,美术史学家倘有美术实践的经验,对某些问题的剖析会考虑得更全面,说起话来更贴切,否则,往往讲起来头头是道,却未免“隔鞭搔痒”,甚是“空对空”。

您是如何看待中国美术史的?

如果将一部美术史压缩又压缩,提炼又提炼,或许只剩下两个字——率真。一部美术史,或者是音乐史以至于戏曲史,它所歌颂的是人的创造价值。

现在我们的中国绘画是一个竞走的时期,并不是一种竞争的关系,竞走就你走你的,我走我的,并不发生关系,就像在高架桥上行驶一样,大家一起竞走,走到相当的进度的时候,就会冒出来这个好,这个不好。这个很出挑,这个不显着,就是一般人的审美要求。走到一定的进度的时候,大师就出来了,齐白石、黄宾虹就出现了。

二十世纪末至二十世纪上半叶的相当一段时间,中国画家处在竞走时代。目前似乎还看不出谁是“老子第一”。“第一”即大师。一个国家、一个民族的大师的形成,必须是“水道渠成”。大家竞走每个人按照个人的审美要求去发现去提高。

早年是个什么样的环境使您走上了艺术道路?又是什么原因使您从事美术史学的研究。

在那时我的条件是很好的,家里有很多书,平下中农的孩子就没有这样的条件,而我就有。这样的条件对我以后的发展是很有帮助的。我到北京、上海、南京这些大城市,我有条件跑的,家庭成分是地主,有钱就可以跑。由于这个特殊的环境,我年少时就在我宗兄的指点下,读了《古画品录》和《林泉高致》虽是“硬读”,但却给我了一个深刻的印象,学画还应该学史学画论。那时我的宗兄给我讲《画史》,最喜听他讲《画史》上的故事,我的兴趣浓的很。这就是孩时我的情况。

1945年在上海美专读书,教我们绘画史的是俞剑华老师,俞老师曾这样说过,“凡是中国人,就应该学习中国美术史。”他深入浅出的讲了很多道理,我爱听俞老师的画史课,也常去俞老师家。俞老师经常鼓励我希望我专学美术史。可是当时我对学画的兴趣也很浓,要我把所有的时间全部放在学美术史我还做不到。1947年我考到北平艺专,读徐悲鸿的研究生,徐悲鸿即是校长又是研究生班主任,当时我们班共五位同学,我们除了看徐先生作画外,他还对我们讲西欧美术,讲古今美术,也讲一些画论。在这个时期,我除了在艺专学习外,还经常去北大旁听,唐兰、朱光潜和韩寿萱等先生的课。就在这个时期我非常苦恼,是学画还是学美术史。我也曾先后请教过徐悲鸿、黄宾虹、唐兰、邓广铭、韩寿萱等几位前辈,但还是没有结果,他们各有道理。

促使我决定一生搞美术史研究的是唐兰先生,他是浙江嘉兴人,他告诉我说:“鱼吾欲也,熊掌亦吾所欲也。我若上市见熊掌,必舍鱼而取熊掌。”凡人总有几分功利思想。在我国学画较为普遍,学美术史的人少,所以美术史家寥寥无几,我们国家更需要的是美术史家。听了唐先生的话,我考虑了好多天,最后决定主攻美术史,兼学山水画。

王老已是耄耋之年,关心您的朋友很想了解你现在的生活状况,希望王老多保重身体。

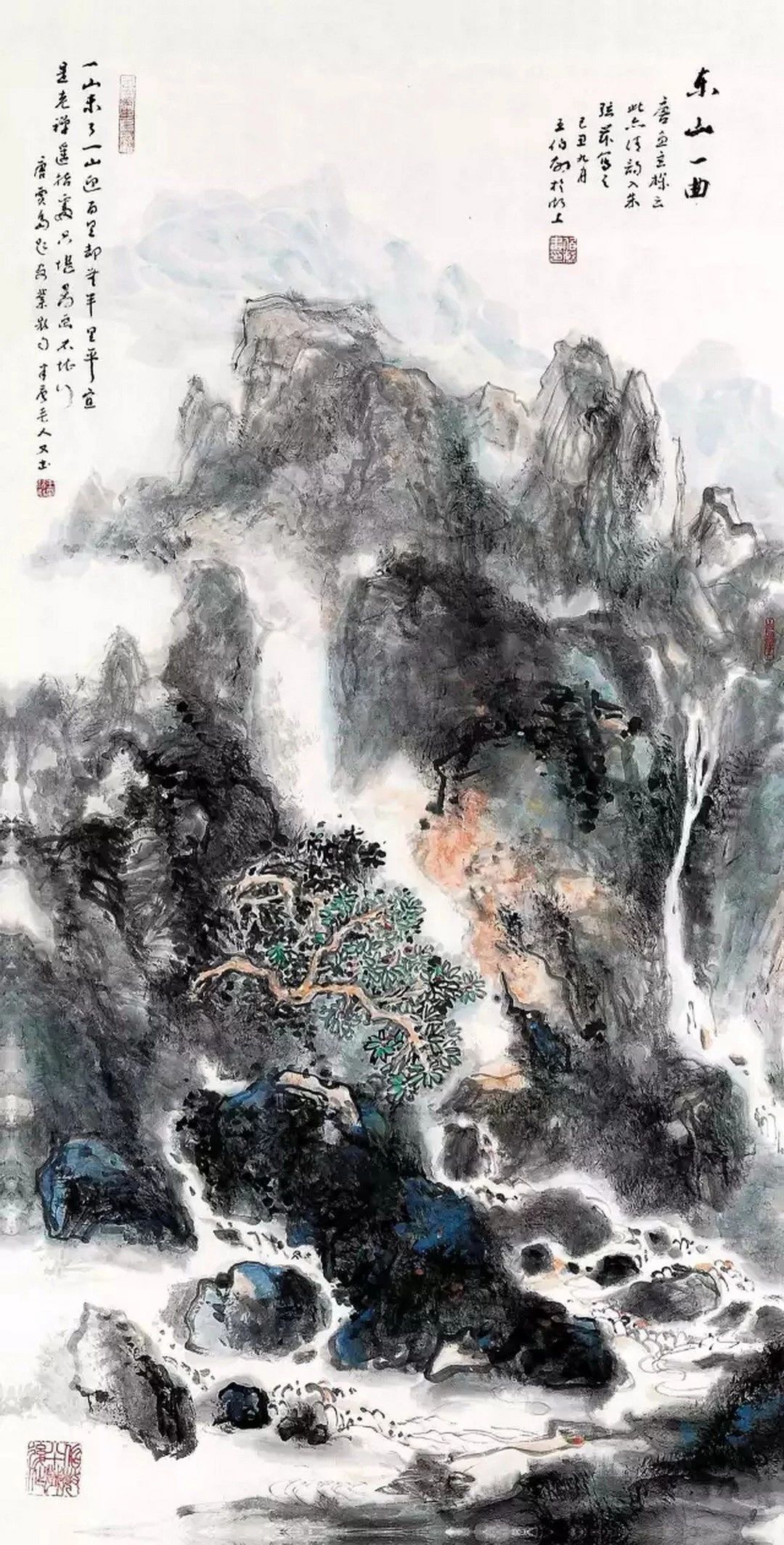

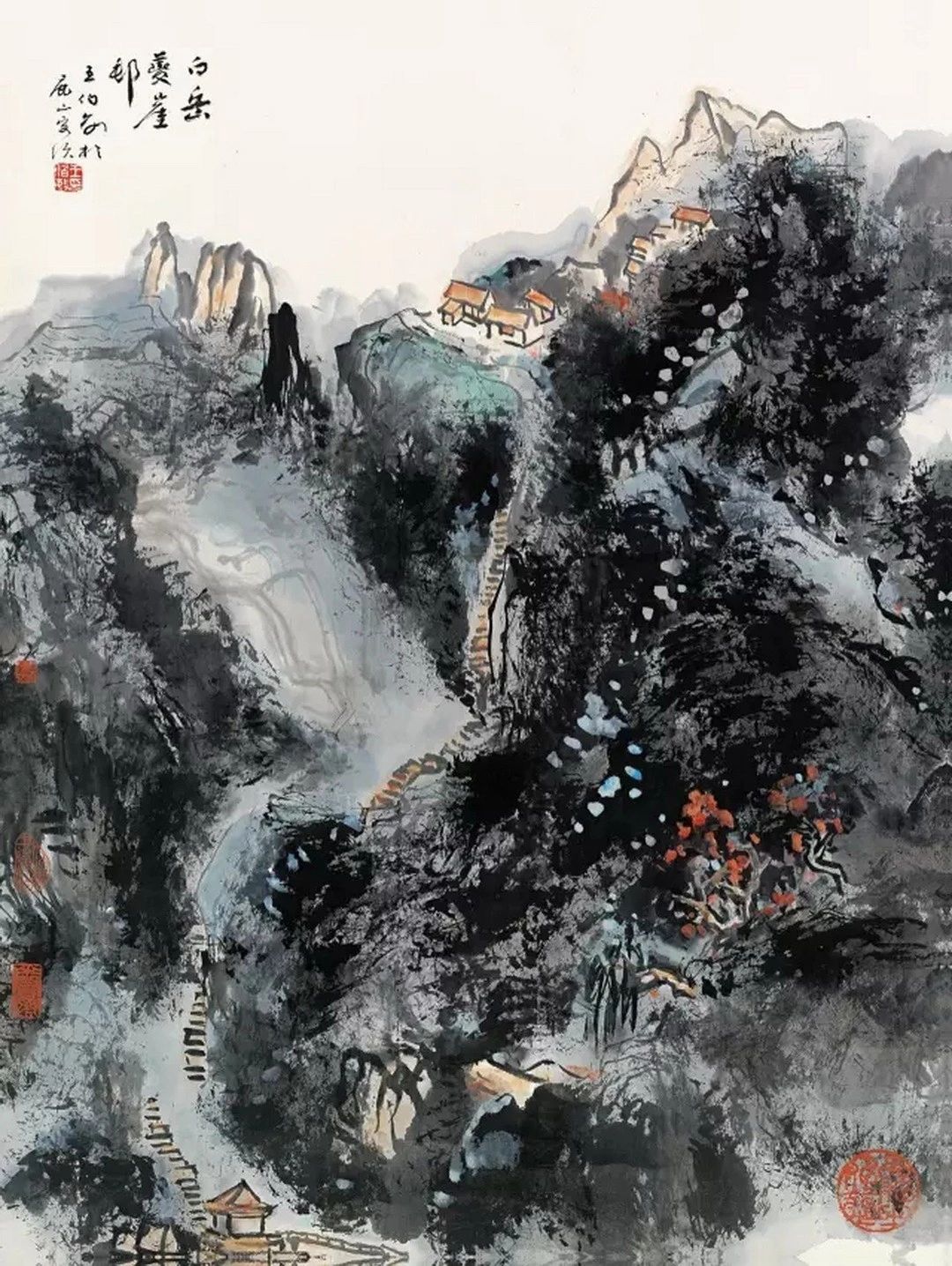

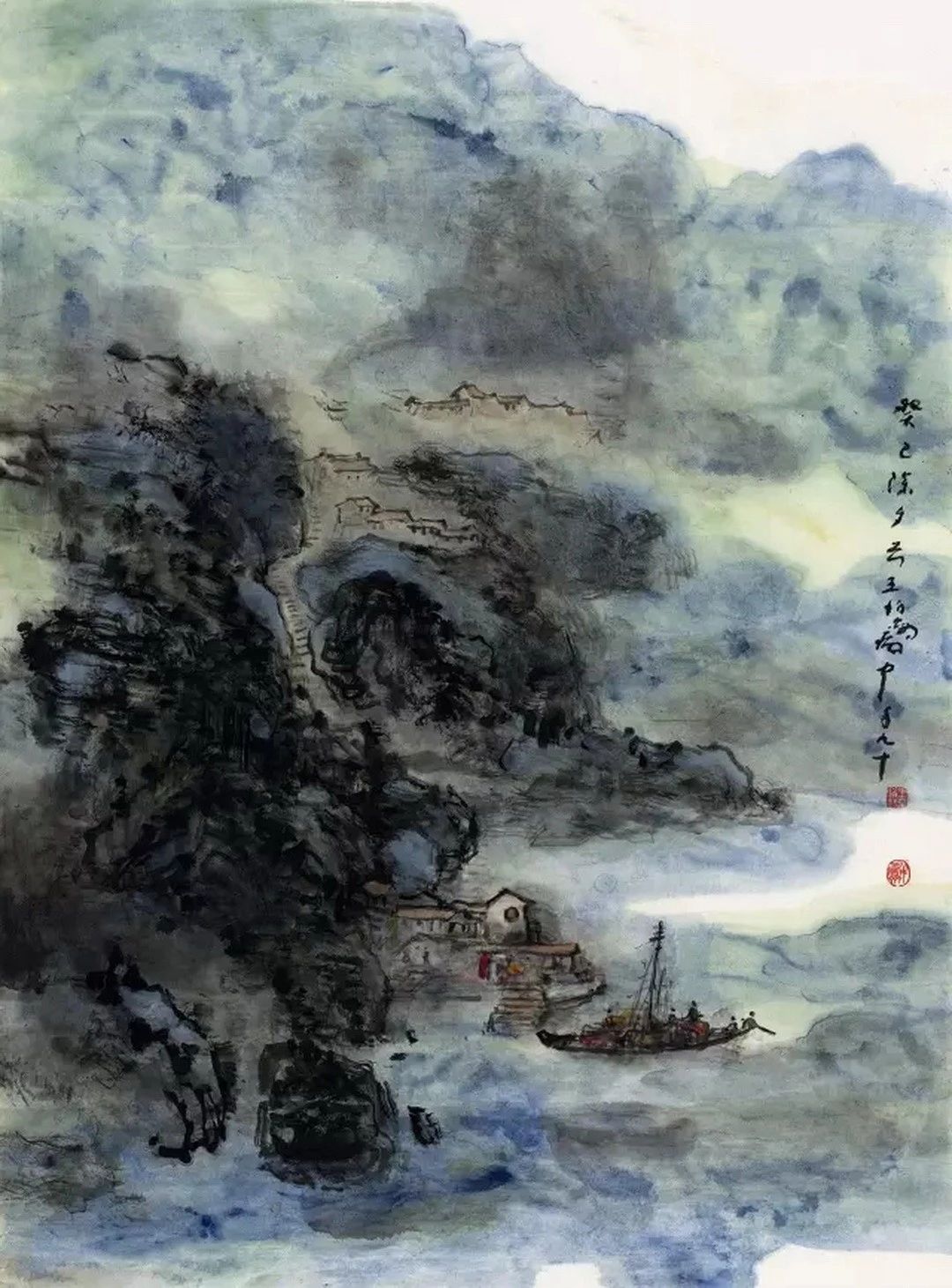

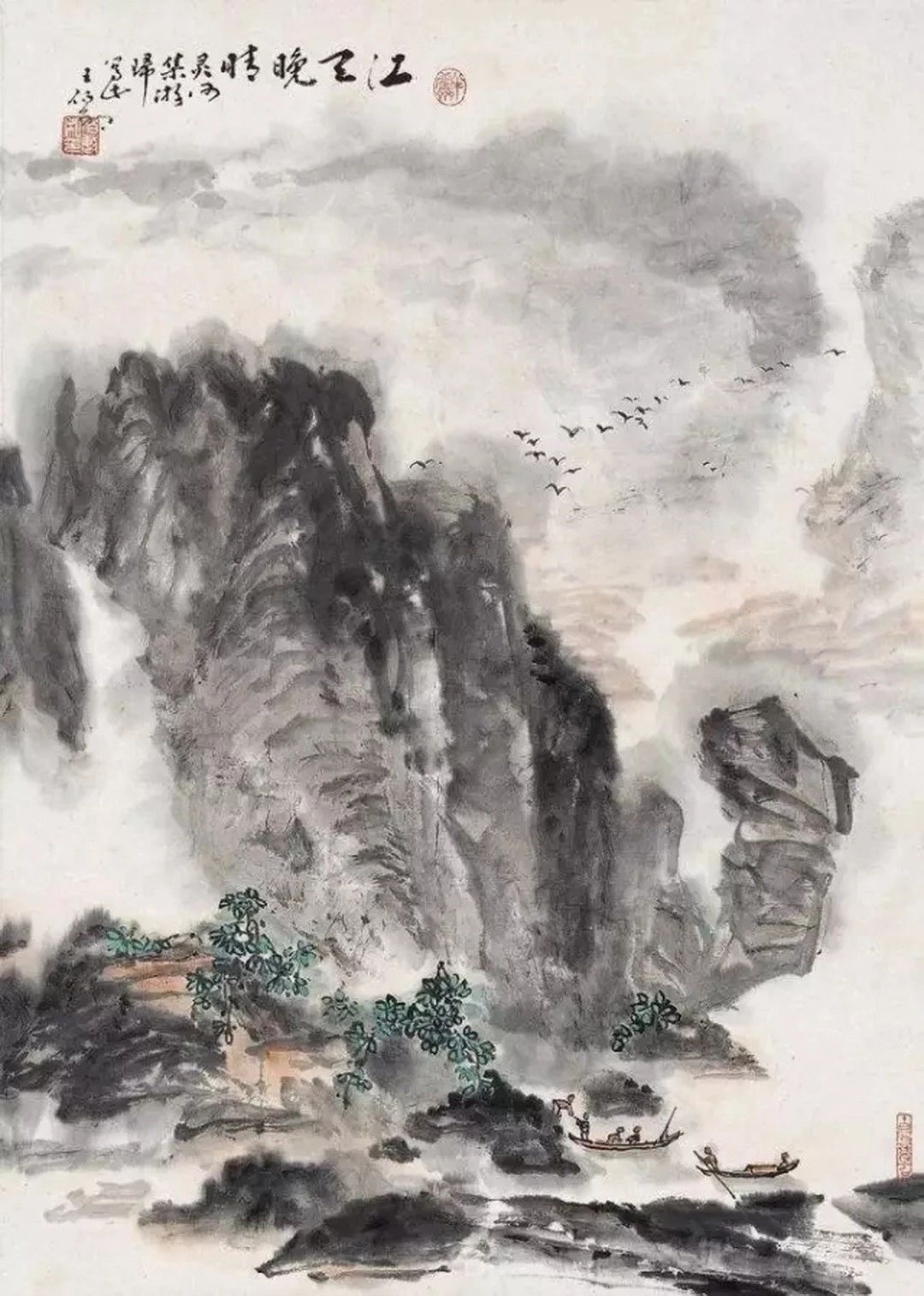

我出生于1924年,今年八十二岁,刚刚从学校工作上退下来。改革开放非常好,使我有机会把我的所知传授给我的学生。在国内我搞美术史是比较早的。最早我也喜欢画画,不过到了中年,由于美术史研究太忙,所以画画的时间相对减少了许多。我学画画不是为了做画家,而是为了更好的作美术史。我现在还在继续我的工作,前面提到的我担任《黄宾虹全集》的主编工作。闲暇之余我也画点山水画。“人要衰老,艺术则长春;人寿百年,艺术则永寿”。

我的心脏不好,1998突发心肌梗塞,幸好抢救及时至今无恙,年纪大了,最重要的是心态平和。做一些适当的活动。我有“夜坐”的习惯,关灯独坐室中,有时,把一天之事作以反思。有时闭目什么也不想,几乎是半睡半醒状,取掉一切杂念。完全放松。室内只留茶香书香。夜坐时间短则20分钟至半小时,长则一小时至两小时。夜坐时,不接待客人,也不与家人说话。“夜坐”不在于形式,也没有规定的形式,完全是意念上的事儿。

(本文来源2006年徐华着作《水墨面对面》)